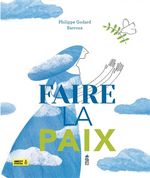

Faire la paix

Philippe Godard illustrations de Barroux

Saltimbanque 2022

La paix n’est pas une utopie…

Par Michel Driol

En ce jour, triste anniversaire de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, n’hésitons pas à lire et faire lire cet ouvrage particulièrement documenté de Philippe Godard, paru il y a déjà un an, bien avant le début de ce conflit. Faire la paix, un texte engagé, superbement mis en image par Barroux fait la liste de tous les domaines où les efforts sont nécessaires pour la construire durablement. Parcourir le sommaire est éclairant pour mieux comprendre la démarche suivie par cet ouvrage, qui se veut une véritable encyclopédie. Faire la justice pour faire la paix, faire la paix avec les différences, faire la paix entre les religions, faire la paix avec l’ennemi, faire la paix en refusant la violence, faire la paix avec sa conscience, faire la paix avec le vivant.

En ce jour, triste anniversaire de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, n’hésitons pas à lire et faire lire cet ouvrage particulièrement documenté de Philippe Godard, paru il y a déjà un an, bien avant le début de ce conflit. Faire la paix, un texte engagé, superbement mis en image par Barroux fait la liste de tous les domaines où les efforts sont nécessaires pour la construire durablement. Parcourir le sommaire est éclairant pour mieux comprendre la démarche suivie par cet ouvrage, qui se veut une véritable encyclopédie. Faire la justice pour faire la paix, faire la paix avec les différences, faire la paix entre les religions, faire la paix avec l’ennemi, faire la paix en refusant la violence, faire la paix avec sa conscience, faire la paix avec le vivant.

C’est un essai qui ne tombe pas dans le simplisme, ou les simplifications abusives ou idéologiques. Il ne cherche pas non plus à manipuler les lecteurs, mais leur ouvre des espaces de réflexion à partir de détails concrets, de faits historiques ou de leur vécu. Le livre est écrit dans une langue accessible à tous, autour de paragraphes relativement concis, consacrés à un sujet bien précis, et vise à permettre la construction d’un monde plus harmonieux où chacun pourrait vivre en paix avec lui-même, avec les autres, avec le vivant. Il ne cherche pas à éluder certains points (celui de la religion, celui des communautés, celui du nombre d’armes en circulation), mais il les explicite, les remet à leur juste place dans un ensemble bien ordonné. Quelques figures historiques sont convoquées, de Martin Luther King à Jean Giono ou Greta Thunberg, en passant par d’autres moins connues comme Sébastien Castellion, voire des anonymes de l’âge des lecteurs, dont on n’aura que les prénoms. Façon de dire que ces réflexions, ces actions, ces engagements sont à la portée de toutes et de tous, et que chacun peut concrètement apporter sa pierre à la construction de la paix.

On saluera l’originalité – et la nécessité – de l’ouvrage à l’heure où de nombreux textes de littérature jeunesse évoquent les conflits, les guerres : il s’agit de montrer aux adolescents qu’on peut se battre pour quelque chose et non contre, que la paix est l’affaire de toutes et de tous, et qu’elle est en relation avec de nombreuses valeurs à défendre.

Signalons enfin que cet ouvrage est parrainé par Amnesty International qui le qualifie de « puissant plaidoyer pour une monde de paix et de justice, un monde où les droits de chacune et de chacun soient respectés.«

Ce très joli livre pop-up créé par l’auteur d’Esprit es-tu là ?, tout en proposant des découpes raffinées dans de beaux décors stylisés, nous livre toute l’histoire (ou presque) de la bicyclette : du temps de son invention, de la draisienne au grand bi, de la petite reine au VTT, toutes ses formes et tous ses usages, avec des noms, des dates, et des explications qui sont parfois des hypothèses mais répondent à des questions qu’on oubliait de se poser à force de familiarité : pourquoi « petite reine »? , pourquoi un maillot jaune, etc.

Ce très joli livre pop-up créé par l’auteur d’Esprit es-tu là ?, tout en proposant des découpes raffinées dans de beaux décors stylisés, nous livre toute l’histoire (ou presque) de la bicyclette : du temps de son invention, de la draisienne au grand bi, de la petite reine au VTT, toutes ses formes et tous ses usages, avec des noms, des dates, et des explications qui sont parfois des hypothèses mais répondent à des questions qu’on oubliait de se poser à force de familiarité : pourquoi « petite reine »? , pourquoi un maillot jaune, etc.