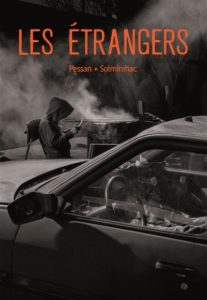

Les Etrangers

Éric Pessan et Olivier de Solminihac

L’école des loisirs, Médium +, 2018

Le Ténébreux, le Veuf, l’Inconsolé…

Par Michel Driol

Toute l’histoire du roman tient en une nuit, la première nuit des vacances d’été. Basile, qui vient de terminer ses années collège, n’a pas envie de rentrer chez lui. Il se retrouve dans une gare désaffectée où il rencontre Gaëtan, un de ses anciens camarades d’école primaire, puis quatre adolescents qui ont fui le centre de mineurs isolés. et que Basile surnomme le Ténébreux, le Veuf, l’Inconsolé. Ils suivent Nima, plus âgé qu’eux. Ce dernier, presque sous leurs yeux, se fait enlever par une mafia de passeurs, dirigée par un certain Soliman, que personne n’a jamais vu. Commence alors la recherche de Nima pour le délivrer, avec l’aide de Mamie, une ancienne sagefemme et de son étrange compagnon, Pesrić.

Toute l’histoire du roman tient en une nuit, la première nuit des vacances d’été. Basile, qui vient de terminer ses années collège, n’a pas envie de rentrer chez lui. Il se retrouve dans une gare désaffectée où il rencontre Gaëtan, un de ses anciens camarades d’école primaire, puis quatre adolescents qui ont fui le centre de mineurs isolés. et que Basile surnomme le Ténébreux, le Veuf, l’Inconsolé. Ils suivent Nima, plus âgé qu’eux. Ce dernier, presque sous leurs yeux, se fait enlever par une mafia de passeurs, dirigée par un certain Soliman, que personne n’a jamais vu. Commence alors la recherche de Nima pour le délivrer, avec l’aide de Mamie, une ancienne sagefemme et de son étrange compagnon, Pesrić.

Le roman respecte tous les codes du thrilleur, et cela dès la couverture : les décors, la nuit, la gare abandonnée, les tunnels, la maison isolée, les dangers provenant tant des gendarmes que de la mafia, le camp constitué de conteneurs, les cachettes secrètes. Dès lors il fonctionne comme un page turner entrainant le lecteur au plus près de Basile, narrateur à la première personne de ce récit haletant. Mais ce serait réducteur de n’y voir qu’un thrilleur. D’une part à cause de l’arrière-plan familial de Basile dont le père, qu’il adore, a des oublis, se retrouve soudain perdu en Belgique, disparait pendant plusieurs jours. D’autre part en raison de l’identité de Gaëtan, qui se révélera petit à petit au cours du texte, révélant une blessure, une déchirure dans un autre tissu familial. Enfin, bien sûr, car ce roman court (124 pages) évoque la situation des migrants dans une ville portuaire du Nord, leurs relations avec les passeurs mafieux et ceux qui tentent de les aider. Basile sait bien qu’il y a des migrants dans sa ville. Mais sans les avoir rencontrés. Et le voici confronté à un devoir de solidarité envers Nima, qu’il n’a vu qu’un bref instant. Le roman permet alors de faire place à des micro histoires de réfugiés, depuis celle des ados jusqu’à celle de Pesrić, d’une guerre à l’autre, rendant visibles aux yeux de Basile ceux qui lui étaient cachés depuis presque toujours. Le héros se pose de nombreuses questions sur le courage, la solidarité, les relations familiales, éveillant la conscience du lecteur et le renvoyant à ses propres réponses avec finesse et intelligence. Le roman appartient donc aussi à la catégorie du roman d’apprentissage à travers une nuit qui fait figure d’initiation, et le sentiment d’un point de non-retour à partir duquel l’enfance se termine, et la conscience de la lourde imperfection du monde. Quant au titre, comme au écho à celui de Camus, au singulier, il invite aussi à faire travailler la polysémie : au delà de l’aspect administratif du terme, il invite à s’interroger sur tous les sens de ce pluriel.

Le roman enfin est servi par une écriture à quatre mains. Les chapitres sont écrits en alternance par chacun des deux auteurs. On peut le sentir au début, en percevant des décalages liés à la longueur ou la complexité des phrases, mais ce sentiment s’estompe progressivement lorsque l’intrigue se met en place. Le roman aborde dans une forme originale un sujet qui reste d’actualité. Il ne cherche pas à analyser la question, et, en ce sens, on regrettera peut-être qu’il n’aille pas assez loin. Ce serait ne pas percevoir ce qui en fait la richesse : au-delà du portrait en creux de milieux familiaux fragiles, la nécessité de la solidarité, de l’éveil des consciences, de la générosité et du dépassement de soi et de ses peurs.