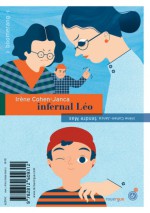

Infernal Léo, Tendre Max

Irène Cohen-Janca

Editions du Rouergue (boomerang), 2015

Et si on avait plusieurs casquettes ?

Par Clara Adrados

Deux petites histoires qui mettent en scène deux frères jumeaux, aussi semblables physiquement qu’aux caractères différents. Le livre est en double face : de chaque coté du livre, une histoire commence.

Deux petites histoires qui mettent en scène deux frères jumeaux, aussi semblables physiquement qu’aux caractères différents. Le livre est en double face : de chaque coté du livre, une histoire commence.

Max, sage, sérieux, calme… Il est toujours gentil avec ses amis, serviable avec les personnes âgées, poli et sérieux à l’école. Léo, lui, est infernal, il enchaîne bêtises sur bêtises. Tout, l’école, la boulangerie, la maison, tout est un terrain de jeux ! Sa caquette rouge fait peur à tout le monde ! Un jour, les deux frères décident d’échanger leur casquette … et d’échanger ainsi leur vie pour une journée ! Ils naviguent de surprises en surprises, et découvrent ainsi un tout autre monde.

La lecture en double face invite le lecteur à jouer avec l’objet-livre, a le retourner pour découvrir un autre frère, une autre vie. Chaque face, chaque couverture, présente l’un des deux personnages. Le jeu s’instaure sur la polysémie du mot « casquette », pris ici au sens propre (la casquette rouge de Léo et la casquette bleue de Max) mais que l’on peut aussi comprendre au sens figuré (la casquette du gentil et la casquette du casse-cou). Au-delà du jeu, le jeune lecteur est invité à voir que l’on peut « changer » de vie, qu’il est possible de sortir des cases dans lesquelles notre entourage nous cantonne.

Sous l’apparence stéréotypée des personnages et des événements, le ton des narrateurs ouvre les possibles. Max décide de changer de casquette après avoir surpris une discussion de ses parents à propos de son trop grand sérieux : il veut rassurer son père. C’est la volonté de satisfaire ce dernier qui est le moteur du changement. Léo, lui, est celui qui pousse à cet échange de casquette. C’est lui l’instigateur : rien de bien étonnant à cela puisque c’est lui qui imagine les bêtises. Son moteur : l’amour. Léo est amoureux de Charlotte, qui le trouve insupportable sous sa caquette rouge.

Les deux frères obéissent ainsi bien aux caractéristiques de leurs personnalités. Mais ils sortent des carcans attendus lorsqu’ils changent de casquette : ils apprennent à faire autrement et apprécient même quelques découvertes qu’ils font ! Un ouvrage ludique qui montre que l’on est jamais tout noir, tout blanc, et que c’est parfois agréable de réagir autrement que selon son habitude !