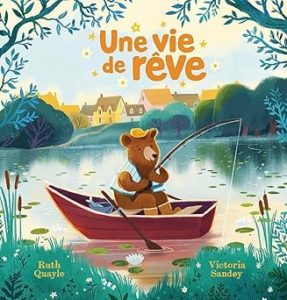

Une Vie de rêve

Ruth Quayle, Victoria Sandoy

Gallimard Jeunesse, août 2025

L’argent ne fait pas le bonheur

Par Lidia Filippini

Petit Pêcheur est un ours heureux. Tous les matins, il pêche quelques heures, ramenant juste assez de poissons pour sa famille et ses amis. L’après-midi, il joue ou s’offre une sieste bien méritée avant de déguster le produit de sa pêche avec ceux qu’il aime.

Petit Pêcheur est un ours heureux. Tous les matins, il pêche quelques heures, ramenant juste assez de poissons pour sa famille et ses amis. L’après-midi, il joue ou s’offre une sieste bien méritée avant de déguster le produit de sa pêche avec ceux qu’il aime.

Mais un jour, Petit Pêcheur rencontre un ours très riche qui l’invite à monter sur son yacht. « Tu n’as rien compris ! », lui explique le milliardaire. « Il faut travailler plus, pour pêcher plus ! Tu pourras alors acheter un plus gros bateau, puis ta propre usine. » Petit Pêcheur ne comprend pas bien pourquoi. « C’est pourtant simple ! Quand tu seras très riche, tu pourras tout revendre et enfin te reposer et profiter de la vie ! »

Ruth Quayle et Victoria Sandoy proposent ici une fable moderne destinée aux plus jeunes. Dès la première page, le ton est donné : « Voici une vieille histoire. Mais ne t’en fais pas, elle n’est pas trop longue. Et il y a des images. » L’illustration pose les jalons d’un univers doux et coloré où la nature se déploie. Le lecteur découvre Petit Pêcheur à travers son reflet dans l’eau du lac. Assis dans sa barque, il sourit, serein. Le village de l’ours évoque celui de Oui-Oui : toutes sortes d’animaux anthropomorphes s’y côtoient, chacun salue son voisin et partage avec les autres ce qu’il possède. Les couleurs chaudes, le jaune, le rouge, dominent. Puis tout à coup, Petit Pêcheur rencontre l’homme très riche et un bleu froid envahit les pages. Bill, le milliardaire (le lecteur adulte est tenté de faire le lien avec un autre Bill américain bien connu) explique à Petit Pêcheur ce qu’il devrait faire pour devenir riche. On quitte alors le monde utopique de l’ours pour un univers triste dans lequel le personnage évolue seul en quête de profit. Sa famille le regarde s’éloigner, on le voit de dos. Sur la double page suivante, il porte un costume et ressemble de plus en plus à Bill jusqu’à se confondre avec lui quand il apparaît à la barre d’un yacht. Mais, heureusement, Petit Pêcheur ne se laisse pas convaincre. Saluant de la main l’homme d’affaires, il retourne dans sa barque. Une double page montre alors, Bill et son yacht, à gauche, nimbés de bleu tandis que Petit Pêcheur, à droite, se dirige vers sa maison dans un paysage jaune, chaud et accueillant où sa famille l’attend.

On l’aura compris, cet album évoque avec simplicité des sujets essentiels – et pas toujours faciles à aborder avec de jeunes enfants habitués à vivre dans une société basée sur le profit et la consommation. Qu’est-ce que le bonheur ? La richesse rend-elle heureux ? Quelles valeurs choisir pour mener une vie de rêve ? Bref, voilà un livre qui permet de comprendre que décroissance ne rime pas forcément avec austérité, et un tel message ne peut que faire du bien !

Mots-clés : album LJ,