Grandir

Laetitia Bourget, Emmanuelle Houdart

(Les Grandes Personnes), 2919

Vie universelle

Par Anne-Marie Mercier

Qu’est-ce que grandir, et même (bien que le mot n’apparaisse pas), vieillir ?

Qu’est-ce que grandir, et même (bien que le mot n’apparaisse pas), vieillir ?

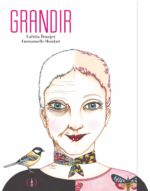

La réponse nous est donnée par une narratrice, celle dont le double visage nous sourit en couverture, une moitié jeune, une moitié âgée. Elle nous dit les différentes étapes de son existence, pas à pas : « d’abord je n’étais pas là / Et puis j’étais là mais alors juste moi / Et puis je me suis équipée un peu / puis beaucoup » : l’enfant-œuf à peine éclos se charge de propriétés, de capacités, d’objets et de vêtements; on retrouve le style d‘Emmanuelle Houdart, japonisant et enveloppant les corps de toutes sortes d’étoffes et d’objets.

Autre évolution : le corps se transforme : d’abord petit, fin, souple, puis « beaucoup moins ». L’esprit change aussi : l’être joyeux, curieux, insouciant… mais aussi dépendant et doutant, devient plus solide, plus assuré ; il reste toujours joyeux, par décision, et cherche à se rendre utile autant et tant qu’il le peut… chaque étape montre un corps ou une partie du corps qui se métamorphose sous les tatouages, vêtements, accessoires, un corps qui vole ou se fige, tout cela délicatement dessiné sur fond blanc. Chaque page est une œuvre à part entière, fourmillant de dessins, dynamique et autonome, tout en renvoyant à l’ensemble.

Des images de croissance végétale, de racines et de floraisons, et la présence de multiples animaux donnent à cette vie un ancrage fort dans le monde naturel et ajoutent une autre dimension aux images, parfois étranges : l’humain se fait hybride; il est, comme les plantes et les animaux, dans l’ordre du vivant.

À l’issue des dernières étapes viennent la solitude, l’oubli, puis la disparition. Ces passages sont évoqués de façon douce mais poignante. La dernière image est une parfaite représentation de la présence / absence et du parcours d’une vie faite de beauté et d’amour des formes et des couleurs. Grandir, c’est un beau voyage et un beau dess(e)in, nous dit la fusée – crayon de couleurs qui ouvre et ferme l’album.

Michel Driol avait déjà chroniqué cet album dans un très bel article sur lietje.

Feuilleter sur le site de l’éditeur

Pour mémoire : si on ne présente plus le duo Emmanuelle Houdart-Laetitia Bourget (voir sur lietje), Laetitia Bourget est aussi l’auteure de Ma Maison, publié avec Alice Gravier chez le même éditeur.