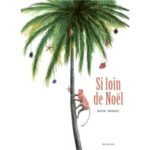

Si loin de Noël

Baum-Dedieu

Seuil Jeunesse 2021

Tristes tropiques !

Par Michel Driol

Sur une ile du Pacifique vivent quatre amis, Crabe, Pélican, Nasique et Tortue. Comme tous les ans, ils s’activent fin décembre dans l’attente du Père Noël qui semble ne pas connaitre leur ile. Cette année-là, Nasique voit s’échouer un coffre sur une plage, rempli de choses diverses : casque, bottes, lunettes, qu’il emballe soigneusement pour signifier à ses amis que le Père Noël est passé. C’est alors que tombent du ciel quatre flocons…

Sur une ile du Pacifique vivent quatre amis, Crabe, Pélican, Nasique et Tortue. Comme tous les ans, ils s’activent fin décembre dans l’attente du Père Noël qui semble ne pas connaitre leur ile. Cette année-là, Nasique voit s’échouer un coffre sur une plage, rempli de choses diverses : casque, bottes, lunettes, qu’il emballe soigneusement pour signifier à ses amis que le Père Noël est passé. C’est alors que tombent du ciel quatre flocons…

Les deux auteurs signent ici un joli conte de Noël loin de l’imagerie traditionnelle des lutins et du grand Nord. Il dit l’attente d’un moment exceptionnel, capable de rompre la monotonie des jours, avec ses préparatifs. Il dit l’amitié entre quatre animaux, bien différents mais, en même temps, aux caractères indistincts, petite communauté ilienne agissant ensemble. Il dit l’amitié, le don, la volonté de faire plaisir aux autres, voire l’altruisme. Il dit la enfin la magie de Noël, avec ce coffre mystérieux, et surtout les quatre flocons, quatre comme les quatre personnages. Le texte sait se faire discret, quasi minimaliste, mais aussi adopter le point de vue des personnages. Il laisse la place à de grandes illustrations en double page, à des images très colorées, aux couleurs des tropiques, bleu turquoise, avec des animaux très peu anthropomorphisés, parfois par une pose, ou un accessoire, représentés avec réalisme.

Un bel ouvrage pour toucher à l’essence de Noël : la générosité, la magie, la surprise, les cadeaux, le plaisir. Comme dans Un Noël pour le Loup, Dedieu continue de tourner autour de ce thème afin de le détourner, de le revisiter avec bonheur.