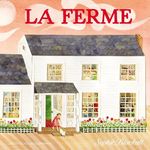

La Ferme

Sophie Blackall

Editions des Eléphants 2023

A la recherche d’un temps perdu…

Par Michel Driol

Au bout d’un chemin, une ferme où ont grandi douze enfants, qui sont ensuite partis, tandis que la ferme, abandonnée, devenait le refuge d’animaux sauvages.

Au bout d’un chemin, une ferme où ont grandi douze enfants, qui sont ensuite partis, tandis que la ferme, abandonnée, devenait le refuge d’animaux sauvages.

L’album se clôt par une note de l’autrice, où elle expose la Fabrique de l’album. Elle y explique comment elle a découvert cette ferme abandonnée, l’a explorée, en a recueilli l’histoire, celle de ses habitants, en a sauvegardé les trésors (lambeaux de papier peint, coquillages) avant qu’elle ne soit livrée aux bulldozers, et comment elle a composé cet ouvrage qui est un petit bijou. D’abord par son texte, constitué d’une seule phrase, longue et sinueuse, embrassant toutes les activités des douze enfants, telles qu’on peut, peut-être, les reconstituer ou les inventer à travers les traces qu’ils ont laissées. Une phrase unique pour, en quelque sorte, réunir ce qui a été séparé, les époques, les âges, les vies, les destins. Travail textuel, travail d’enquête, travail de l’imaginaire aussi pour faire revivre cette fratrie, dans cette ferme traditionnelle, consacrée à l’élevage laitier pour l’essentiel, dans l’est des Etats Unis. On songe en lisant cet album aux Vies minuscules de Pierre Michon ou à Miette de Pierre Bergougnoux. C’est la même façon de faire partager une tranche d’histoire disparue, de rendre hommage à une dernière génération de paysans, juste avant qu’ils n’abandonnent une ferme, symbole d’un mode de vie. C’est écrit avec beaucoup de sensibilité, avec de nombreux détails concrets (les traces des âges sur les murs, ou ce motif récurent des boutons-coquillages venant d’une mer jamais vue…) et l’émotion affleure à chaque page dans l’empathie qu’on ressent pour chacun de ces personnages, anonymes bien sûrs, pourtant si présents dans leurs relations, leurs bêtises ou leur affection mutuelle. C’est aussi un album sur le récit, et l’importance du récit qui transmet, permet de faire vivre ceux qui ont existé, nous ont précédés, dans un mouvement perpétuel évoqué dans la dernière partie du livre, qui illustre sa propre fabrication, et se termine par un appel au lecteur à devenir, plus tard, auteur de ses propres histoires. Belle définition d’une des fonctions de la littérature !

Les illustrations sont somptueuses. Réalisées à l’envers des papiers peints récupérés, elles mêlent encre de chine, aquarelle, gouache, et collage d’objets provenant de la ferme. Elles regorgent de détails pleins de réalisme, ou de touches d’humour dans les attitudes des personnages. Elles donnent à voir ce que pouvait être la vie dans cette ferme, entre rudesse et tendresse, pauvreté et abondance, illustrent les rêves des enfants, comme une façon pour eux de sortir de cet univers. Avec réalisme, les dernières pages montrent la dégradation de la ferme, et la façon dont la nature reprend ses droits. Quant aux pages de garde, elles sont constituées de photos de la ferme ou des robes récupérées qui sèchent, de fragments minuscules, coupures de journaux, autant de signes que quelque chose, ici a eu lieu. Donner sens à des fragments épars pour ne pas oublier, autre belle définition de la littérature !

Un riche album sur le passé, pour ne pas oublier des modes de vie disparus, pour redonner vie à ceux qui ne sont plus : là encore, les Editions des Eléphants proposent un magnifique album sur la mémoire et la transmission.

A lire de la même autrice : le Phare