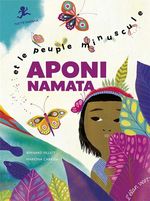

Aponi et le peuple minuscule

Bernard Villiot – Illustrations de Mariona Cabassa

L’élan vert 2022

La petite fille dans la forêt amazonienne

Par Michel Driol

Chez les Wayanas, peuple installé sur les rives du fleuve Maroni, les enfants vivent libres jusqu’à un rite de passage, qui consiste à supporter la morsure de fourmis. Une fillette, Aponi, vit en contact avec les insectes qu’elle protège. Lorsqu’un groupe de chercheurs d’or vient s’installer, détourner la rivière, elle tente de sauver le plus d’insectes possibles, et, malgré elle, inonde les cultures du village. Lors de la cérémonie de son initiation, les fourmis la reconnaissent et l’épargnent, puis, avec l’aide des insectes, elle chasse les chercheurs d’or.

Chez les Wayanas, peuple installé sur les rives du fleuve Maroni, les enfants vivent libres jusqu’à un rite de passage, qui consiste à supporter la morsure de fourmis. Une fillette, Aponi, vit en contact avec les insectes qu’elle protège. Lorsqu’un groupe de chercheurs d’or vient s’installer, détourner la rivière, elle tente de sauver le plus d’insectes possibles, et, malgré elle, inonde les cultures du village. Lors de la cérémonie de son initiation, les fourmis la reconnaissent et l’épargnent, puis, avec l’aide des insectes, elle chasse les chercheurs d’or.

Dans la collection Pont des Arts, voici le premier volume consacré à un objet rituel d’Amazonie, sur lequel on trouvera, à la fin de l’album, une riche partie documentaire qui permet de mieux comprendre les peuples Wayana et Apalaï dont il est question dans l’histoire d’Aponi. Sans chercher à imiter la nature fidèlement, ou à s’inscrire dans une vision ethnographique, les illustrations, pleines de vie et de couleur, donnent à voir une espèce de paradis où hommes, plantes et animaux vivent en harmonie au sein d’une nature luxuriante. Quelque part, on retrouve une vision rousseauiste, celle du bon sauvage menacé par la « civilisation » qui détruit tout, incarnée ici par les dix prospecteurs armés de leurs fusils. Il n’est, bien sûr, pas indifférent que le héros soit une héroïne, et que ce soit avec l’aide de la nature, des insectes, qu’elle réussisse à chasser les intrus. Par là, le récit devient quelque peu conte merveilleux, tout en permettant au lecteur occidental de mieux pénétrer dans les coutumes des peuples d’Amazonie qu’il contribue à faire connaitre. C’est aussi la question des rites de passage que pose cet album. Rite en apparence sévère et cruel ici, puisqu’il s’agit de résister aux morsures de fourmis (pas si cruel en fait, dit le documentaire), rite qui accompagne le fait universel de grandir, de quitter l’enfance et de mériter de prendre place dans la communauté des adultes. Nul doute que cet album invitera les jeunes lecteurs à s’interroger sur nos rites de passage et sur ce que signifie devenir grand, en Europe, aujourd’hui…

Un bel album pour mieux comprendre les peuples amazoniens, certaines de leurs formes d’art et de leurs coutumes