Nino

Anne Brouillard

Edition des Eléphants 2021

Perdu au cœur de la forêt

Par Michel Driol

Personne n’a vu tomber Nino, le doudou de Simon, en pleine forêt, durant la promenade. Sauf Lapin, qui prend soin de Nino, et l’invite à prendre le thé. Puis c’est Ecureuil, puis les mésanges noires qui l’emmènent au sommet des arbres, d’où il peut voir son village. Et lorsque la nuit est venue, c’est Renard qui prend soin de lui, le présente à tous les animaux nocturnes, avant de le raccompagner chez Lapin, juste avant le passage de Simon et de ses parents, ravis de le retrouver et tout étonnés qu’il ne soit même pas mouillé…

Personne n’a vu tomber Nino, le doudou de Simon, en pleine forêt, durant la promenade. Sauf Lapin, qui prend soin de Nino, et l’invite à prendre le thé. Puis c’est Ecureuil, puis les mésanges noires qui l’emmènent au sommet des arbres, d’où il peut voir son village. Et lorsque la nuit est venue, c’est Renard qui prend soin de lui, le présente à tous les animaux nocturnes, avant de le raccompagner chez Lapin, juste avant le passage de Simon et de ses parents, ravis de le retrouver et tout étonnés qu’il ne soit même pas mouillé…

Dans des images nimbées d’une douce lumière, tantôt froide et bleutée, tantôt chaude et orange, en une saison qu’on devine être à la limite entre l’automne et l’hiver, Anne Brouillard propose un récit qui flirte avec le merveilleux : des animaux aux coutumes très humanisées qui vivent dans de confortables maisons miniatures, pour tisser avec douceur et tendresse des thèmes et des valeurs qui lui sont chers. Le sens de l’accueil, de la solidarité et du soin qu’on accorde aux autres, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. Souvent sans texte, les images permettent à chaque lecteur de parcourir toute la forêt, depuis les sous-sols du terrier de Lapin jusqu’au plus haut de la canopée. Elles inscrivent le récit dans une forêt pleine de mystères, sauvage et presque infinie. La taille des illustrations varie entre la double page à l’italienne, offrant de larges et magnifiques panoramas sur la forêt ou sur le village, et des vignettes mettant l’accent sur un intérieur de maison, ou constituant de petits scripts d’action à la façon de la bande dessinée, montrant la solitude et le désarroi du doudou perdu dans la nuit de la forêt. Ce qui renvoie à deux angoisses enfantines que l’album aborde : la peur de perdre son doudou, et la peur de la nuit et de ses mystères. Le récit dédramatise ces deux frayeurs enfantines, en faisant la part belle à l’imaginaire. Le doudou est fort bien accueilli par tous les animaux de la forêt qui vivent en bonne entente, et il trouve un passeur pour lui permettre de traverser la nuit, le renard qui le promène sur son dos avec une infinie tendresse. Au fond, c’est un double récit initiatique que propose cet album. D’abord celui d’une perte et d’une retrouvaille, rassurante pour Simon, qu’on découvre, à la fin de l’album, en compagnie de Nino, dans un surprenant face à face avec les animaux de la forêt, de part et d’autre de la vitre protectrice de la maison familiale. Mais c’est surtout le récit de l’initiation de Nino, dans la forêt d’une vie à laquelle rien ne l’a préparé, mais dans laquelle il trouve des appuis bienveillants, des aides inattendues pour l’aider à surmonter l’épreuve et à en sortir grandi. Reste enfin à dire comment la poésie du texte et des illustrations sait aussi se conjuguer avec des moments pleins d’humour, comme cette conversation sur les désirs des enfants tenue dans le terrier de Lapin… Lewis Carroll n’est certainement pas loin !

Un livre qui donne vie à un drôle de doudou, corps d’enfant et tête d’animal, aux sentiments et aux émotions si humaines, un album qui fait la part belle à l’imaginaire, un album pour nous rappeler enfin à quel point nous devons vivre en bonne entente avec la nature.

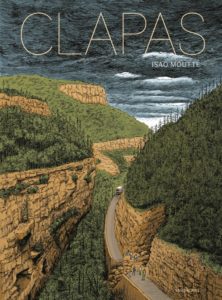

Si vous cherchez un équivalent en BD du film Délivrance, le voici : Clapas raconte l’errance de plusieurs jeunes gens, coincés sur un trajet par une panne ou un éboulement. Leurs tentatives pour trouver de l’aide dans ce lieu isolé, en pleine nature, et même dans le village proche, aboutissent toutes à des catastrophes.

Si vous cherchez un équivalent en BD du film Délivrance, le voici : Clapas raconte l’errance de plusieurs jeunes gens, coincés sur un trajet par une panne ou un éboulement. Leurs tentatives pour trouver de l’aide dans ce lieu isolé, en pleine nature, et même dans le village proche, aboutissent toutes à des catastrophes.