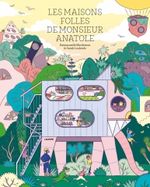

Les Maisons folles de Monsieur Anatole

Emmanuelle Mardesson & Sarah Loulendo

L’Agrume 2023

Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es…

Par Michel Driol

C’est un village tout entier qu’a construit Monsieur Anatole pour des habitants un peu particuliers. Une maison cristal pour Pietro, un perroquet coiffeur. Une maison animale pour une gerbille et son fils. Une maison abeille pour Boris, l’ours brun boulanger-pâtissier. On visite ainsi 11 maisons, toutes plus étonnantes et originales les unes que les autres, avant de retrouver tous les heureux habitants qui organisent une fête pour le génial architecte !

C’est un village tout entier qu’a construit Monsieur Anatole pour des habitants un peu particuliers. Une maison cristal pour Pietro, un perroquet coiffeur. Une maison animale pour une gerbille et son fils. Une maison abeille pour Boris, l’ours brun boulanger-pâtissier. On visite ainsi 11 maisons, toutes plus étonnantes et originales les unes que les autres, avant de retrouver tous les heureux habitants qui organisent une fête pour le génial architecte !

Le dispositif se répète de page en page : à gauche, une illustration montrant la maison de l’extérieur, et un court texte – qu’on croirait presque sorti d’un magazine de décoration ou d’architecture – présentant les habitants, leurs souhaits, et les solutions apportées par l’architecte. Page de droite, la maison vue en coupe, avec les différentes pièces et les activités de ses occupants.

Les maisons ne manquent ni de charme, ni de trouvailles : dans l’une on trouve un cinéma, dans l’autre un tapis roulant qui se transforme en toboggan, dans une autre enfin une piste pour les rois de la glisse : autant d’équipements que nombre d’enfants aimeraient avoir chez eux ! Ces maisons sont largement ouvertes sur l’extérieur pour les unes, plus secrètes pour les autres, en fonction des caractéristiques des habitants. Les unes sont sur terre, les autres dans l’eau. Certaines sont sensibles à la problématique des énergies renouvelables, mais ce n’est pas la préoccupation première de Monsieur Anatole qui souhaite accorder le plus possible sa proposition architecturale avec les caractéristiques de ses clients… Et Dieu sait si elles sont nombreuses : cuisiner, jouer de la musique, se reposer, faire de la poterie… Aussi nombreuses et variées que le sont les différents animaux, anthropomorphisés, qui les habitent. Avec une caractéristique commune : ils ont tous perdu leur sauvagerie, du loup au lion, et sont devenus des êtres civilisés, souriants, pacifiques. Loin de l’architecture trop standardisée des lotissements périurbains, les créations de Monsieur Anatole libèrent l’imaginaire. Elles montrent que chacun peut façonner la maison qui lui correspond, qu’il n’est pas de limites à l’imagination, et que chacun peut meubler, décorer sa maison (ou, plus modestement sa chambre !) comme il le veut.

Les illustrations, traitées en ligne claire, montrent des maisons pleinement intégrées à la nature. Elles sont particulièrement fouillées, et l’on se plait à chercher, repérer les nombreux objets et personnages représentés avec beaucoup de minutie.

Les architectures fantasques et fantastiques de Monsieur Anatole sont bien là pour faire rêver tant à la possibilité d’habiter autrement que de vivre ensemble, heureux dans le respect des différences, à l’image de la maison conçue pour les chats, soucieux de garder leur indépendance, mais voulant profiter du soleil.