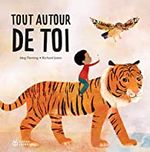

Tout autour de toi

Meg Fleming – Richard Jones

Didier Jeunesse 2022

Tous les matins du monde

Par Michel Driol

Comme l’indique le titre, l’album s’adresse à un enfant, souvent représenté sur l’illustration sous différents aspects. Sous forme de conseils, de suggestions, le texte l’invite à observer finement ce qui l’entoure, ce qui se cache sous les choses, les empreintes dans la neige, le feu de camp ou les couleurs du ciel. Forêt, monde aquatique, animaux, ciel, jour, nuit, hiver, été, intérieur de la maison… l’album organise une exploration assez complète du monde, de tout ce que l’on peut dessiner… avant d’inciter à regarder aussi à l’intérieur de soi.

Comme l’indique le titre, l’album s’adresse à un enfant, souvent représenté sur l’illustration sous différents aspects. Sous forme de conseils, de suggestions, le texte l’invite à observer finement ce qui l’entoure, ce qui se cache sous les choses, les empreintes dans la neige, le feu de camp ou les couleurs du ciel. Forêt, monde aquatique, animaux, ciel, jour, nuit, hiver, été, intérieur de la maison… l’album organise une exploration assez complète du monde, de tout ce que l’on peut dessiner… avant d’inciter à regarder aussi à l’intérieur de soi.

Reviennent régulièrement, comme un leitmotiv, les mots « Oh merveille ! Quelle merveille ». C’est dire qu’il est question ici du merveilleux que l’on peut trouver dans les choses les plus quotidiennes, pour peu qu’on y soit attentif et qu’on sache l’observer. C’est un album qui invite à la contemplation du monde. Comme une leçon de vie, dans laquelle l’important est de saisir ce qu’il y a de magique dans l’instant qui passe, dans le petit rien, si banal, si quotidien, mais si porteur de vie cachée, à l’image de ces fourmis qui s’agitent sous la pierre, véritable microcosme de notre monde. Tout en sobriété, le texte joue sur la mode de l’évocation, de l’incitation, plus que sur celui de la description : des verbes, des noms plus que des adjectifs. A chacun de se faire ses propres images, ou de se perdre dans celles que donnent à voir les illustrations, extrêmement variées, tant par le choix des plans, des couleurs, des « merveilles » représentées, bien représentatives de l’extraordinaire diversité du monde auquel l’ouvrage veut nous rendre sensibles.

Un album qui tente de définir un art de vivre, dont la dimension poétique est indéniable, et qui, à une époque où les enfants sont souvent des zappeurs, veulent aller trop vite, les invite à prendre leur temps dans la contemplation.