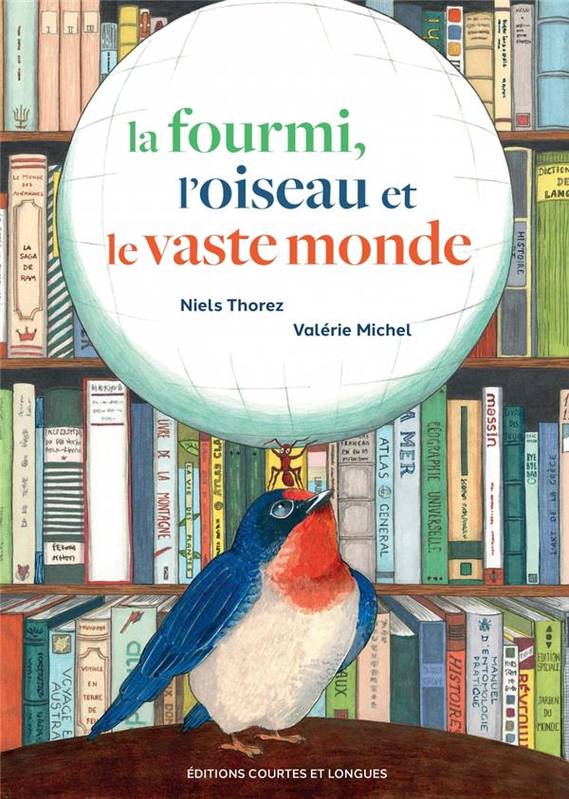

Les Glaces aux coquelicots

Gérard Goldman & Geneviève Casterman

L’école des loisirs (Pastel), 2021

À la recherche du lieu perdu

Par Michel Driol

Papa emmène sa fillette et ses parents à la recherche du lieu de ses vacances enfantines. On roule donc pendant quelques millions de kilomètres avant d’arriver sur une plage. Mais, pour le grand père, ce n’était pas là. On reprend la route vers un lac dans les montagnes, qui ne rappelle rien à la grand-mère qui conduit tout le monde vers la place d’un village. Puisque personne ne sait où c’était, dit maman, ne reste plus qu’à rentrer à la maison, et s’endormir au milieu des souvenirs.

Papa emmène sa fillette et ses parents à la recherche du lieu de ses vacances enfantines. On roule donc pendant quelques millions de kilomètres avant d’arriver sur une plage. Mais, pour le grand père, ce n’était pas là. On reprend la route vers un lac dans les montagnes, qui ne rappelle rien à la grand-mère qui conduit tout le monde vers la place d’un village. Puisque personne ne sait où c’était, dit maman, ne reste plus qu’à rentrer à la maison, et s’endormir au milieu des souvenirs.

Avec poésie, l’album aborde le thème de la mémoire, du récit et de la transmission. Où se situe la véracité du souvenir ? Peut-être juste dans le fait de le raconter, d’évoquer quelques anecdotes, comme les glaces aux coquelicots, ou le bal du 14 juillet. Chacun n’a-t-il gardé en mémoire qu’une partie du réel ? Quant à la narratrice, ce qu’elle souhaite, c’est d’avoir à son tour, quand elle sera grande, d’aussi beaux souvenirs, qui constituent de véritables trésors. Même si l’on n’est pas d’accord sur le passé : l’important n’est-il pas d’être ensemble et d’évoquer l’âge d’or de l’enfance ? On suivra avec plaisir et attention la couleur rouge qui relie toutes les illustrations : rouge de la voiture, rouge des coquelicots omniprésents, rouge des nappes, du parasol, du phare, rouge que l’on va retrouver sur la couette de la narratrice à la fin. Les illustrations fourmillent de détails lorsqu’il s’agit d’évoquer les épisodes heureux des vacances : plage, jeux, soir de fête…

Un album plus complexe qu’il n’est parait pour évoquer les souvenirs d’enfance et les relations intergénérationnelles.