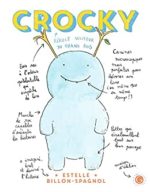

Crocky

Estelle Billon-Spagnol

Grasset jeunesse, 2021

Le poussin peureux et le monstre gentil

Par Anne-Marie Mercier

Si Crocky peut apparaitre comme un monstre sur la couverture de l’album, on n’est pas longtemps dupes : son sourire coquin et sa couleur bleu de ciel d’aube sont déjà bien mignons. Mais on le voit d’abord à travers les yeux de celui qui deviendra son ami, Piouh (un poussin) et les amis de celui-ci, Coxi (une coccinelle) et Guernoule (une grenouille).

Si Crocky peut apparaitre comme un monstre sur la couverture de l’album, on n’est pas longtemps dupes : son sourire coquin et sa couleur bleu de ciel d’aube sont déjà bien mignons. Mais on le voit d’abord à travers les yeux de celui qui deviendra son ami, Piouh (un poussin) et les amis de celui-ci, Coxi (une coccinelle) et Guernoule (une grenouille).

Les trois petits animaux partent en pique-nique dans le grand bois et y restent pour y passer la nuit et prolonger les plaisirs du jour. Mais la nuit entraine les terreurs, dont celle des monstres que tout le monde craint, ceux qui croquent la vie, les Crocky, qui sont tous des créatures tristes, minérales et destructrices, tous, sauf un, le joli Crocky qui rencontre Piouh le courageux (grâce au super secret numéro 27 que lui a laissé son grand-père pour l’aider à vaincre ses peurs).

Une amitié se noue, on part à la découverte de l’étrange et de la fantaisie, dans un voyage imaginaire à bord d’une fusée bricolée même pas motorisée.

Plein de surprises et de rebonds, c’est une jolie histoire racontée par un texte utilisant différentes typographies (scripte, anglaise maladroite ou experte, lettres bâtons…) et différents types de discours (récit, dialogues, légende, affiche…), donc relativement complexe à déchiffrer. Mais les images ont une grande simplicité et un dynamisme réjouissant, à la portée de tous les lecteurs.