La prophétie des sept chevaux

Les chevaux du vent Livre III

Martine Laffon

Seuil 2013

Des adolescents chamans

Par Maryse Vuillermet

Sophia, Marco et Nacim, trois adolescents de quinze ans, ont été initiés dans les tomes précédents Les cavaliers de l’ombre et Le maléfice des masques aux secrets du chamanisme par Natawas, leur maitre. Dans les histoires précédentes, ils se sont montrés capables de lutter contre l’Ombre dans le grand Nord et en Afrique. Cette fois, c’est en Mongolie que les chevaux du vent, une race très ancienne de petits chevaux qui descend de Gengis Khan, sont attaqués par des loups et que des enfants disparaissent en grand nombre. Ils décident d’aller à la fête de Naadam, une course très célèbre où des centaines de jeunes cavaliers mongoles s’affrontent chaque année sur le dos de leurs chevaux. Parallèlement à cette histoire, aux Etats Unis, Lou, une journaliste hippique cherche à savoir qui est Baal, un cheval inconnu engagé dans une course par un propriétaire mystérieux. Dans sa banlieue, elle souffre de solitude comme son voisin, et on se demande pourquoi cette jeune femme cache tant ses origines.

Sophia, Marco et Nacim, trois adolescents de quinze ans, ont été initiés dans les tomes précédents Les cavaliers de l’ombre et Le maléfice des masques aux secrets du chamanisme par Natawas, leur maitre. Dans les histoires précédentes, ils se sont montrés capables de lutter contre l’Ombre dans le grand Nord et en Afrique. Cette fois, c’est en Mongolie que les chevaux du vent, une race très ancienne de petits chevaux qui descend de Gengis Khan, sont attaqués par des loups et que des enfants disparaissent en grand nombre. Ils décident d’aller à la fête de Naadam, une course très célèbre où des centaines de jeunes cavaliers mongoles s’affrontent chaque année sur le dos de leurs chevaux. Parallèlement à cette histoire, aux Etats Unis, Lou, une journaliste hippique cherche à savoir qui est Baal, un cheval inconnu engagé dans une course par un propriétaire mystérieux. Dans sa banlieue, elle souffre de solitude comme son voisin, et on se demande pourquoi cette jeune femme cache tant ses origines.

Nous sommes là dans un univers de fantasy original parce qu’il puise dans un fonds traditionnel de magie, et où l’univers des chevaux, des nomades éleveurs et de la steppe du chamanisme, des métamorphoses est d’un puissant exotisme. Là-bas, le monde des esprits, des morts est relié à celui des vivants, le monde des hommes à celui des animaux, chevaux, loups et chiens, qui sont à la fois leurs totems, et leurs gardiens. Les rêves se lisent et se racontent comme des prophéties, les chamans frappent leurs tambours pour invoquer les forces des esprits bienfaisants, et les secrets se transmettent. C’est captivant et envoutant.

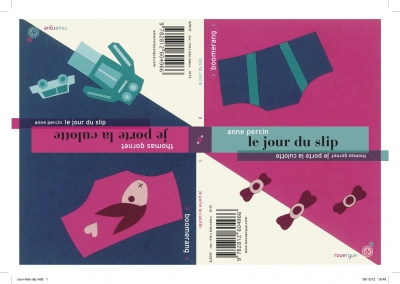

La collection Boomerang porte bien son nom. A l’image de l’arme aborigène, le livre doit être retourné pour être lu en entier et chacun des romans qui la composent peut se parcourir dans les deux sens, de façon indépendante et complémentaire.

La collection Boomerang porte bien son nom. A l’image de l’arme aborigène, le livre doit être retourné pour être lu en entier et chacun des romans qui la composent peut se parcourir dans les deux sens, de façon indépendante et complémentaire.