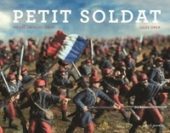

Petit soldat

Pierre-Jacques Ober, Jules Ober

Seuil jeunesse, octobre 2018

14-18 sans tricher

Par Chantal Magne-Ville

Un magnifique album sur la grande guerre, très émouvant, par la justesse du point de vue et le fait qu’il n’occulte rien. Ainsi, outre les images classiques de la déclaration de guerre ou des combats dans les tranchées, il donne à voir aussi bien la dureté des combats que la vie de l’arrière, la présence de bataillons des colonies ou même, parfois, la fraternisation avec l’ennemi.

Un magnifique album sur la grande guerre, très émouvant, par la justesse du point de vue et le fait qu’il n’occulte rien. Ainsi, outre les images classiques de la déclaration de guerre ou des combats dans les tranchées, il donne à voir aussi bien la dureté des combats que la vie de l’arrière, la présence de bataillons des colonies ou même, parfois, la fraternisation avec l’ennemi.

Le texte, empreint de retenue et d’humanité, évoque sans fioritures le destin de Pierre, un jeune soldat volontaire qui avait cru partir pour quelques semaines et qui eut le tort de déserter deux jours pour passer Noël avec sa mère. Malgré son retour et ses bons états de service, il sera fusillé pour l’exemple. Le récit des événements est entrecoupé par les commentaires de Pierre, qui s’est trouvé un véritable ange gardien en la personne de Gilbert, qui le considère comme son petit frère, car il a perdu le sien au début de la guerre.

A partir de véritables photos d’époque, d’extraits de presse et de la lettre que Pierre écrit à sa mère, le récit est animé par des figurines modelées ou des soldats de plomb qui restituent magnifiquement l’atmosphère de l’époque et insistent aussi sur le fait que les petits soldats comme Pierre sont de pauvres hommes pris dans un engrenage qui dépasse tout, y compris la hiérarchie. Les cadrages et les détails comme la poussière de neige savent recréer les atmosphères de froid, d’attente, de solitude ou de camaraderie.

Un pari réussi pour mettre en lumière l’absurdité de combattre son frère, et donner de cette guerre épouvantable un versant plein d’humanité et de réalisme, loin de la célébration de la violence.