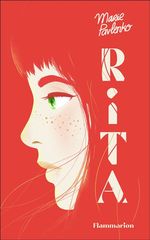

Rita

Marie Pavlenko

Flammarion 2023

Descente aux enfers…

Par Michel Driol

Que sait-on de Rita, cette lycéenne de terminale, à la flamboyante chevelure rousse ? Une bande de copains (Viggo, Timour, Léna et Romane) ainsi que Monsieur Hems, le professeur de philosophie, racontent cette année de terminale particulière. On n’en dira pas plus pour ne pas révéler ce qu’il faut que le lecteur, ou la lectrice, découvrent en lisant ce roman plein de surprises, dont on ne sort pas indemne.

Que sait-on de Rita, cette lycéenne de terminale, à la flamboyante chevelure rousse ? Une bande de copains (Viggo, Timour, Léna et Romane) ainsi que Monsieur Hems, le professeur de philosophie, racontent cette année de terminale particulière. On n’en dira pas plus pour ne pas révéler ce qu’il faut que le lecteur, ou la lectrice, découvrent en lisant ce roman plein de surprises, dont on ne sort pas indemne.

C’est d’abord un roman qui utilise à bon escient la polyphonie. Chacun des protagonistes évoque des souvenirs, comme s’il était interviewé par une journaliste (écrivaine) qui reste dans l’ombre, figure du lecteur qui reçoit les confidences. Chacun des personnages est attachant, par ses faiblesses, ses failles, sa fragilité, mais ses convictions aussi. Chacun a sa personnalité, ses tics de langage, parle de sa famille, de lui, d’elle, de ses amours, mais aussi – et surtout – de sa culpabilité. Aucun d’entre eux n’a su voir le drame que traversait Rita. On est dans un lycée plutôt bien côté, que Rita a rejoint en début d’année de terminale. Elle intègre une bande de potes qui font la fête ensemble. Le roman est l’occasion d’évoquer deux milieux sociaux et de la façon dont les amitiés adolescentes permettent de dépasser ces clivages, sans toutefois toujours parvenir à mieux se comprendre. D’un côté, il y a ceux qui sont riches, de l’autre Viggo et Rita dont les vies sont plus compliquées en raison du manque d’argent. Orphelins tous deux (l’un de mère, l’autre de père), ils ont en quelque sorte les soutiens de leur famille (le père de Viggo est alcoolique, la mère de Rita usée et fatiguée). Mais cela va-t-il mieux dans les familles riches ? Le roman dresse un portrait d’un pays sans pitié, dont la solidarité est absente, d’un pays où les puissants peuvent tout (harcèlements sexuels…), d’un pays dans lequel les victimes n’ont d’autre ressource qu’elles-mêmes. C’est un roman qui décrit avec lucidité et sans concession notre société, l’importance de la « réputation », la facilité avec laquelle on peut « dégringoler ». Les personnages positifs, qui aident vraiment, il y en a peu, comme cette patronne de la Cupcakerie, qui joue pour Viggo le rôle d’une mère de substitution. Mais c’est aussi une belle histoire d’amour, pleine de tendresse sans mièvrerie, entre deux adolescents qui se raccrochent l’un à l’autre, deux être à la fois fragiles et forts, pleins de douceur et de respect l’un pour l’autre. Une histoire d’amour dont le cadre est la nature, la forêt, la nuit, façon de sortir de l’univers urbain, de dire que, peut-être, la vraie vie est ailleurs.

Un roman sombre, bouleversant, mais non pas désespéré ou désespérant. Le fait divers qu’il relate avec beaucoup de maitrise narrative et d’empathie pour ses personnages est bien représentatif de notre monde, de notre présent, et révélateur à bien des égards de notre société et de ses problèmes, et ne laissera pas ses lecteurs indifférents.