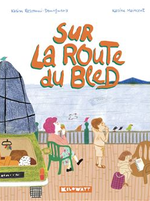

Sur la route du bled

Karim Ressouni-Demigneux – Karine Maincent

Kilowatt 2025

Retours au Maroc

Par Michel Driol

Cette route du bled, c’est celle du retour au village marocain où vit la famille maternelle du narrateur. Chaque été, sa mère dessine les « commandes » passées par sa famille, qu’elle met toute l’année à acheter, au meilleur prix, qui s’entassent sur la voiture dans un voyage d’été vers le Maroc, voyage rituel et ritualisé jusqu’à ce que la modernisation du Maroc rende ces achats en France inutiles.

Cette route du bled, c’est celle du retour au village marocain où vit la famille maternelle du narrateur. Chaque été, sa mère dessine les « commandes » passées par sa famille, qu’elle met toute l’année à acheter, au meilleur prix, qui s’entassent sur la voiture dans un voyage d’été vers le Maroc, voyage rituel et ritualisé jusqu’à ce que la modernisation du Maroc rende ces achats en France inutiles.

On est, avec les yeux d’un enfant, au cœur d’une famille marocaine vivant en France, avec ses rites, ses superstitions, et, par-dessus tout, l’expression de relations familiales joyeuses et affectueuses. Très colorées, les illustrations reflètent ce regard, avec cette perspective faussée des dessins d’enfant. Dans le texte, à l’imparfait, l’auteur évoque des souvenirs, souvenirs de sa mère, illettrée, souvenirs de ces voyages vers le Maroc, souvenirs des rituels d’achats, souvenirs des années d’enfance dont la temporalité est immuable, avec ses épisodes redoutés et ceux qui sont attendus. De fait, cette nostalgie attendrissante, sans mièvrerie, est comme l’écho d’une époque à jamais disparue. Pourtant, ’album s’inscrit dans une double temporalité. D’abord, longuement, celle d’une année, avec ses temps forts, les commandes, la recherche, les soldes, le départ, le voyage et l’arrivée. Une année où se succèdent des souvenirs qui mêlent des sentiments contrastés, joie et embarras (le chargement improbable de la voiture, le salon ressemblant à l’atelier du Père Noël). Puis le temps s’accélère avec l’irruption du passé simple : les années passent, la voiture est moins chargée, jusqu’à ce voyage ultime, celui des parents qui retournent vivre au Maroc, nouveau voyage dans une voiture à nouveau chargée d’une pyramide de paquets sur le toit. De fait, à la nostalgie du début succède une émotion, celle de toute une vie passée entre deux continents, celle de toute une vie passée à élever des enfants dans un grand ensemble. Celle d’un départ.

Cet album est donc un magnifique hommage rendu aux parents du narrateur. La figure du père, plus en retrait, présent. La figure de la mère, dont l’auteur dresse un portrait plein d’admiration, une femme forte, attachée à ses superstitions, débrouillarde. Cette mère qui enterre quelque chose avant chaque voyage, comme un talisman, trésor caché que les enfants, devenus grands, iront déterrer après le départ des parents.

Un album émouvant, chargé de la nostalgie de l’enfance, qui donne à voir les émotions, les plaisirs, les souvenirs d’un enfant franco-marocain dans une famille pleine d’affection, mais aussi qui s’inscrit dans le temps qui passe.