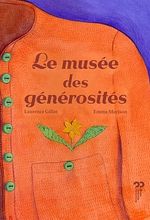

Le Musée des Générosités

Laurence Gillot – Emma Morison

Editions du Pourquoi pas ?? 2025

Le gilet rouge

Par Michel Driol

Passant devant Idriss, un jeune garçon peu vêtu qui mendie avec sa mère et un bébé, Suzie lui donne son gilet car on vient de lui cacheter un pull neuf. Quelques temps après, elle revoit les trois personnages, et se débrouille pour leur donner tout le contenu de sa tirelire. Dix ans plus tard, le gilet rouge sera exposé au Musée des Générosités, et Idriss et Suzie se retrouvent.

Passant devant Idriss, un jeune garçon peu vêtu qui mendie avec sa mère et un bébé, Suzie lui donne son gilet car on vient de lui cacheter un pull neuf. Quelques temps après, elle revoit les trois personnages, et se débrouille pour leur donner tout le contenu de sa tirelire. Dix ans plus tard, le gilet rouge sera exposé au Musée des Générosités, et Idriss et Suzie se retrouvent.

Ce résumé rend compte de l’histoire vue par Suzie, alors que le texte, de façon polyphonique, fait alterner les points de vue des deux personnages. C’est ainsi que l’on apprend qu’Idriss est afghan, et qu’avec sa mère – professeur de français – et sa petite sœur, ils se sont exilés après la mort de son père.

Cette histoire d’une rencontre, d’un mouvement de générosité vers l’autre entre deux êtres qui auraient pu ne jamais se voir montre l’importance des petits gestes, des petites actions à la portée de toutes et tous. S’y mêlent à la fois un côté très réaliste – dans le récit des vies, dans l’histoire d’Idriss, dans la peinture que fait Suzie de son milieu privilégié – et un aspect de conte de fée, de conte merveilleux, d’abord avec cet improbable Musée des Générosités, belle invention de l’autrice, musée dont on aimerait bien qu’il voie le jour pour garder trace de toutes les formes de solidarité, et ensuite dans le destin d’Idriss, devenu poète et chanteur, entre rap et slam, commençant à être connu. C’est par un de ses textes qu’il rend hommage à la bonté de Suzie, dont il a découvert le prénom sur le gilet qu’elle lui a donné. Le poème d’Idriss et le texte de Laurence Gillot font voix dans la voix pour magnifier la force de ce lien ténu, devenu inoubliable.

Les lieux ont toute leur importance dans ce récit, en particulier deux musées, l’un d’art, que fréquente Suzie, avec notamment une statue symbolique de femme oiseau gigantesque, et le musée de la Générosité. Des musées, comme autant de lieux pour conserver des œuvres différentes, pour célébrer le beau sous toutes ses formes. L’art a toute sa place dans la vie des personnages : c’est la petite statue du chat oublié dans le gilet rouge qui devient objet transitionnel pour Idriss, c’est la musique pour Idriss, le dessin pour Suzie. Et, par le dessin ou la musique, les deux tentent de garder trace et de dire leur vécu, et cette rencontre marquante, bien que muette.

Très colorées, les illustrations d’Emma Morison font alterner, dans le cahier central, le regard sur les deux personnages, donnant à voir ce que fut la vie de famille heureuse d’Idriss en Afghanistan en contraste avec ce qu’elle est aujourd’hui, et tissent un motif floral lumineux– amplifiant la décoration du gilet évoquée dans le texte, comme lien entre le don du gilet et le musée, entre les personnages, symbole d’une générosité qui prospère et tisse des liens.

Un récit optimiste à deux voix sobre et pudique qui évoque la solidarité, mais aussi la gratitude, l’accueil des migrants et le rôle de l’art dans nos vies…