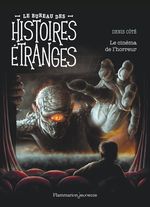

Le Cinéma de l’horreur

Denis Côté

Flammarion Jeunesse 2024

L’affiche maléfique

Par Michel Driol

Alors qu’on va détruire l’église Saint-Joseph, le narrateur, Thomas, apprend que son grand-père y était projectionniste, dans une salle de cinéma située au sous-sol. Fouillant parmi les cartons appartenant à cet aïeul, il découvre une affiche bien cachée, représentant une créature à un œil, affiche pour un film d’horreur dont il ne trouve pourtant aucune trace. Explorant le chantier de démolition de l’église, il pénètre au sous-sol dans une salle de cinéma intacte au milieu des gravats. Il accroche l’affiche au mur de sa chambre, et les cauchemars commencent… Et si cette affiche renfermait un véritable monstre près à se réveiller ?

Alors qu’on va détruire l’église Saint-Joseph, le narrateur, Thomas, apprend que son grand-père y était projectionniste, dans une salle de cinéma située au sous-sol. Fouillant parmi les cartons appartenant à cet aïeul, il découvre une affiche bien cachée, représentant une créature à un œil, affiche pour un film d’horreur dont il ne trouve pourtant aucune trace. Explorant le chantier de démolition de l’église, il pénètre au sous-sol dans une salle de cinéma intacte au milieu des gravats. Il accroche l’affiche au mur de sa chambre, et les cauchemars commencent… Et si cette affiche renfermait un véritable monstre près à se réveiller ?

Dans la collection Le bureau des histoires étranges, voici un récit efficace qui se situe entre le fantastique et l’épouvante. Comme dans tous les grands récits fantastiques, il y a une montée de l’angoisse, de la peur éprouvée par le narrateur confronté à des événements qu’il cherche à comprendre, seul d’abord, puis en demandant l’aide de ses parents. On retrouve les grands thèmes récurrents du fantastique : le passage, le doute, la possibilité d’un monde parallèle, ces éléments s’incarnant ici dans l’affiche et le cinéma, lieux de projection, de représentation des fantasmes. Puis on va basculer dans l’épouvante, avec l’apparition du monstre dont la taille ne cesse de grandir créant la panique dans toute la ville, détruisant tout sur son passage. Ce roman apparait ainsi comme un bel hommage aux films fantastiques et d’épouvante des années 60, avec leur musique faite à l’aide d’un instrument bien particulier, le thérémine, qu’un qrcode permet d’écouter, et leur façon de suggérer plus que de montrer l’horreur, ce que réussit bien le texte.

Comme dans les contes de fée, le roman oppose un enfant à la puissance du mal incarné ici dans ce monstre. Avec beaucoup de réalisme, le récit évoque la psychologie d’un enfant ordinaire, sa peur de ne pas être cru par les autres, ses recherches qui le conduisent à suivre celles de son propre grand-père, sa détermination lorsqu’il a compris être le seul à savoir comment venir à bout de cette créature. Beaucoup de qualités donc dans ce récit où tout est fait pour que le lecteur d’identifie au héros. L’illustration de couverture, signée Nicolas Degaudenzi reprend les codes graphiques des affiches des films de série B avec le surgissement du monstre hors de l’écran pour s’emparer du spectateur. Les illustrations de Cab, dans les pages intérieures, dans un pur noir et blanc, montrent un héros peut-être particulièrement jeune, à la fois soutenu par ses parents, et confronté au monstre suggéré par ses griffes, son œil, laissant le lecteur le reconstituer en entier grâce au texte.

Belle mise en page enfin pour cet ouvrage, dont les pages sont encadrées d’une bordure noire, trouée régulièrement comme une pellicule de film, tandis que chaque chapitre s’ouvre sur un clap et le rayon blanc de la lumière qui sort du projecteur. Façon de montrer l’omniprésence du cinéma dans cet ouvrage fort en sensations !