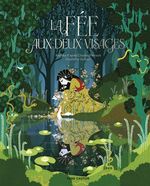

La Fée aux deux visages

Kochka d’après Charles Perrault – Charlotte Gastaut

Père Castor 2024

Merveilles ou serpents

Par Michel Driol

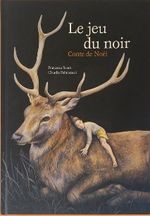

Kochka et Charlotte Gastaut proposent ici une adaptation du conte de Perrault bien connu, les Fées. Rappelons-en l’argument : une mère méchante a deux filles, l’une laide et mauvaise à son image, et qu’elle chérit, l’autre, aussi belle que bonne, qu’elle maltraite. Une fée attribue à cette dernière le don de faire jaillir de sa bouche, à chaque parole, des merveilles. Quant à la méchante sœur, faute de bonté envers la fée, elle se voit condamnée à cracher des animaux à sang froid. Kochka propose une adaptation très respectueuse de l’argument du conte de Perrault, tout en en simplifiant la syntaxe et en actualisant le lexique, sans en édulcorer la violence. Cette adaptation très fidèle rend ainsi ce conte cruel et moral tout fait accessible aux enfants d’aujourd’hui.

Kochka et Charlotte Gastaut proposent ici une adaptation du conte de Perrault bien connu, les Fées. Rappelons-en l’argument : une mère méchante a deux filles, l’une laide et mauvaise à son image, et qu’elle chérit, l’autre, aussi belle que bonne, qu’elle maltraite. Une fée attribue à cette dernière le don de faire jaillir de sa bouche, à chaque parole, des merveilles. Quant à la méchante sœur, faute de bonté envers la fée, elle se voit condamnée à cracher des animaux à sang froid. Kochka propose une adaptation très respectueuse de l’argument du conte de Perrault, tout en en simplifiant la syntaxe et en actualisant le lexique, sans en édulcorer la violence. Cette adaptation très fidèle rend ainsi ce conte cruel et moral tout fait accessible aux enfants d’aujourd’hui.

Charlotte Gastaut a déjà abondamment illustré l’univers des contes : La Petite Sirène, Cendrillon, Poucette, Peau d’âne, Les Mille et une nuits. Ses riches illustrations occupent ici la totalité des doubles pages, laissant le texte s’y insérer. Il faut en regarder les détails qui ajoutent une dimension supplémentaire au texte. Regardez l’ainée qui jette par terre pelures de bananes et trognons de pomme tandis que la cadette, à genoux, brosse le sol sous le regard de la mère, hiératique et blanche, comme une dignitaire chinoise. De fait, les illustrations peuvent avoir un côté orientalisant, faisant penser à des miniatures persanes, dans la représentation de la nature, des palais, des vêtements ou des yeux des personnages. Elles ont, de fait, un côté féérique, dans lequel il est bon de se perdre à la recherche des multiples serpents qui entourent l’image de l’ainée au sein d’images très sombres, tandis que la cadette est toujours au centre d’un paysage fleuri, aux couleurs gaies et lumineuses.

Un conte manichéen superbement illustré qui incite à réfléchir au rapport que l’on peut avoir avec les autres quelle que soit leur apparence, au pouvoir de la bonté, à la force de la parole, celle qui, ici, symboliquement, fait fleurir des diamants ou cracher des crapauds.