Drôle de bazar

Emma Clocet

Little Urban 2026

Grosse colère

Par Michel Driol

Lu vit avec son père, Céléron, dans une maison où rien n’est rangé. Céléron n’arrête pas de grogner. Lu s’échappe au jardin, où elle retrouve ses amis les animaux. Or, après un gros orage, elle les recueille dans le cabanon de son père, ce qui suscite une énorme colère de ce dernier. Une petite souris et quelques autres animaux sauront faire retrouver à Céléron la voie de la réconciliation et de l’apaisement.

Lu vit avec son père, Céléron, dans une maison où rien n’est rangé. Céléron n’arrête pas de grogner. Lu s’échappe au jardin, où elle retrouve ses amis les animaux. Or, après un gros orage, elle les recueille dans le cabanon de son père, ce qui suscite une énorme colère de ce dernier. Une petite souris et quelques autres animaux sauront faire retrouver à Céléron la voie de la réconciliation et de l’apaisement.

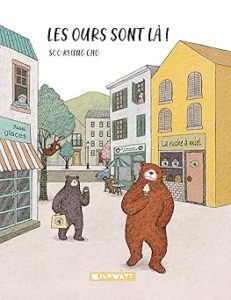

On est d’abord séduit par les illustrations, par la douceur des tonalités (aquarelle et gouache diluée), mais aussi par la représentation des deux protagonistes. Une fillette en short ou salopette, montrée pleine de vie, confrontée à un énorme père–ours aux épaules voutées. Tout autant que le texte les illustrations donnent à voir l’opposition formelle entre ces deux personnages.

C’est, traitée avec beaucoup de finesse et un vrai sens du montré-caché, la question de la dépression qui sous-tend cet album. On saisit les deux personnages dans un ici et maintenant, tandis que le texte ouvre des brèches sur le passé. Avec la récurrence du verbe « arrêter », d’abord : Céléron a arrêté de ranger, de rire, de sourire… Ce qui implique bien sûr qu’avant il n’était pas comme cela. Avec les négations, évoquant aussi le passé : il n’a pas toujours été en colère… Avec la métaphore du nuage dans sa tête. Avec la récurrence du verbe « continuer », qui indique bien cet engrenage dans lequel il s’enferme, continuer de grommeler, continuer de laisser s’entasser les choses. Dès lors, le lecteur ne peut que s’interroger : que s’est-il passé ? Pourquoi est-il seul avec sa fille ? Quel accident de la vie lui est arrivé pour qu’il sombre dans cet état dépressif ? L’intérêt de l’album est de laisser percevoir ces choses-là sans s’y appesantir, car il s’agit avant tout de montrer comment la fillette s’accommode de cet état de fait, sans rien perdre de sa jovialité (voir son jeu avec les spaghettis),fillette que l’illustration montre d’abord seule, derrière la table, ou en train de lire, comme enfermée par la porte qui l’encadre. Ce qui rompt cette solitude, ce sont les animaux, dans la relation qu’elle entretient avec eux. Cet épisode conduit petit à petit au merveilleux : c’est une petite souris qui fait prendre conscience à Céléron de son attitude, de son injustice, ce sont les animaux qui vont aider Céléron à prendre le dessus. Passage au merveilleux donc pour assurer à l’album une fin heureuse, un retour à l’ordre (au sens propre) et à la prise de conscience de Céléron. On trouvera cela peut-être peu réaliste, la guérison trop rapide… mais le passage par le merveilleux et l’imaginaire permet cette évolution du personnage.

Lisant cet album, on ne peut s’empêcher de penser à l’univers de Gabriel Vincent. Par l’ours, bien sûr. Par la relation entre ce gros ours et cette petite fille, par l’utilisation des souris, par l’atmosphère générale pleine de poésie du quotidien qui s’en dégage, mais aussi, et peut-être surtout, par une façon de montrer l’amour et l’affection en actes.

Un premier album plein de tendresse qui dit que les adultes aussi peuvent être injustes, fatigués, en pleine dépression, mais dont la fin heureuse montre toute l’affection d’un père pour sa fille.