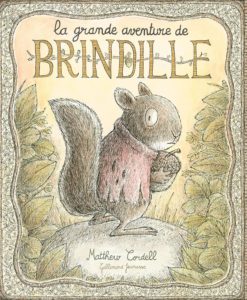

La Grande Aventure de Brindille

Matthew Cordell

Traduit (anglais, USA) par Anna Le Clezio

Gallimard jeunesse, 2024

Leçon d’indépendance

Par Anne-Marie Mercier

Comme son nom l’indique, Brindille est une petite chose fragile. Cela ne tient pas seulement au fait qu’elle est un petit écureuil : elle est habitée par un sentiment de fragilité et elle a peur de tout, « Peur des grands bruits. Peur de rencontrer des gens nouveaux, peur du vide, peur de nager, peur des microbes. Et des orages »… Alors, quand sa mère lui demande d’aller apporter de la soupe à Grand-mère Chêne, de l’autre côté du bois, elle enfile avec courage sa petite cape rouge bien usée (eh oui, tant de chaperons, ça use !) et s’en va en tremblant.

Comme son nom l’indique, Brindille est une petite chose fragile. Cela ne tient pas seulement au fait qu’elle est un petit écureuil : elle est habitée par un sentiment de fragilité et elle a peur de tout, « Peur des grands bruits. Peur de rencontrer des gens nouveaux, peur du vide, peur de nager, peur des microbes. Et des orages »… Alors, quand sa mère lui demande d’aller apporter de la soupe à Grand-mère Chêne, de l’autre côté du bois, elle enfile avec courage sa petite cape rouge bien usée (eh oui, tant de chaperons, ça use !) et s’en va en tremblant.

Les peurs de Brindille énumérées plus haut sont programmatiques : elle sauvera un lapin paniqué hurlant dans le pré, sera emportée par une buse, échappera de peu à la noyade, etc.

Brindille démontre ainsi son nouveau courage, portée essentiellement par une de ses qualités, l’altruisme : c’est parce qu’il est urgent qu’elle agisse pour sauver d’autres créatures aussi fragiles qu’elle et même d’autres qui ne le sont pas en général, qu’elle trouve ce qu’il faut d’énergie pour surmonter ses peurs et devenir ce qu’elle n’était pas. Le courage, en effet, comme bien d’autres qualités, appartient à tous : il se construit et se découvre en avançant sous la contrainte de l’action, c’est une belle leçon.

Les dessins crayonnés et aquarellés de verts et bruns doux, tout juste réveillés par la cape rouge, sont comme autant de vignettes imitant les gravures d’autrefois. Avec leurs personnages animaux vêtus de quelques vêtements sommaires (cape, écharpe, sarrau rapiécé…) et leurs décors charmants de petites chaumières, de bois et de rivières, ils évoquent l’esthétique des images d’Ernest Howard Shepard dans Le Vent dans les saules.

Tout cela fait de Brindille un album intemporel, avec un écureuil chaperonné de rouge plus conscient des dangers que son illustre devancière et donc plus courageux. La fin de l’album, ouverte, laisse le lecteur lui imaginer bien d’autres aventures.