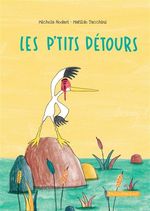

Les p’tits détours

Michela Nodari – Matilde Tacchini

Passepartout 2025

Caminante, no hay camino

Par Michel Driol

On le sait, les cigognes sont des oiseaux migrateurs qui, à l’arrivée du froid, partent en Afrique. Mais voilà que l’une d’entre elles, au lieu de filer droit vers la destination, se laisse distraire, discute avec les hirondelles, contemple un chameau pour se retrouver en Ecosse, puis en Arctique, à New York, avant de rejoindre enfin ses congénères.

On le sait, les cigognes sont des oiseaux migrateurs qui, à l’arrivée du froid, partent en Afrique. Mais voilà que l’une d’entre elles, au lieu de filer droit vers la destination, se laisse distraire, discute avec les hirondelles, contemple un chameau pour se retrouver en Ecosse, puis en Arctique, à New York, avant de rejoindre enfin ses congénères.

Voilà un album qui est une belle ode à la singularité, à la diversité, au non conformisme. Un album qui associe un texte d’une grande sobriété à des illustrations pleines de fantaisie, faisant de l’héroïne de l’histoire un vrai personnage de cartoon. Il faut d’abord la voir, en couverture, coiffée de ce curieux bonnet rouge qui ne la quittera pas. Voir aussi comment les pages de garde la présentent, en trois images, observant, méfiante, se redressant. Une cigogne ? Il faudra le texte pour s’en convaincre, car pour l’instant on n’a affaire qu’à un oiseau, au long bec jaune, et au bout des ailes noires, comme des gants. On la verra ensuite se détacher du groupe qui vole en escadrille, arborant des tenues appropriées au lieu où elle se trouve : grosse parka et moon boots au Pôle Nord, tee shirt NYC à New York. Cette cigogne, de ce fait, a une vraie présence dans l’album.

Le texte est conduit avec un humour pince sans rire, tant dans le récit que dans le rapport que ce dernier entretient avec son personnage principal. En effet, le récit n’hésite pas à affirmer le contraire de ce qui est montré par l’illustration, pour le plus grand plaisir du lecteur qui se sent ainsi à la fois supérieur à ce personnage, et en empathie avec elle, dans ses multiples tentatives de retrouver l’Afrique promise. Sans didactisme, tout ce dispositif est au service d’un message clair et implicite. Si certains se coulent dans le moule et suivent la voie directe, conformiste, avec son côté un peu militaire, d’autres vagabondent, se perdent, prennent le temps, font des p’tits détours qui les enrichissent, car, au final, ce sont eux qui peuvent parler de leurs expériences singulières. Ode au rêveur, à celui qui ne fait pas comme les autres, qui prend son temps. Ode aux chemins de traverse, aux solutions alternatives dont notre monde aurait grand besoin, loin de la pensée unique et dominante.

Caminante, no hay camino, (Toi qui chemines, il n’y a pas de chemin), écrivait Machado. Voilà un album qui invite chacun à tracer son propre chemin, à trouver sa propre voie, à être lui-même. Voilà un album qui dit aussi qu’on peut se tromper, s’engager sur de mauvaises voies, mais, qu’au final, avec un peu de persévérance, on arrivera au même but que les autres. Un album bien salutaire en ces temps de rentrée des classes pour dire qu’il ne faut jamais se décourager !