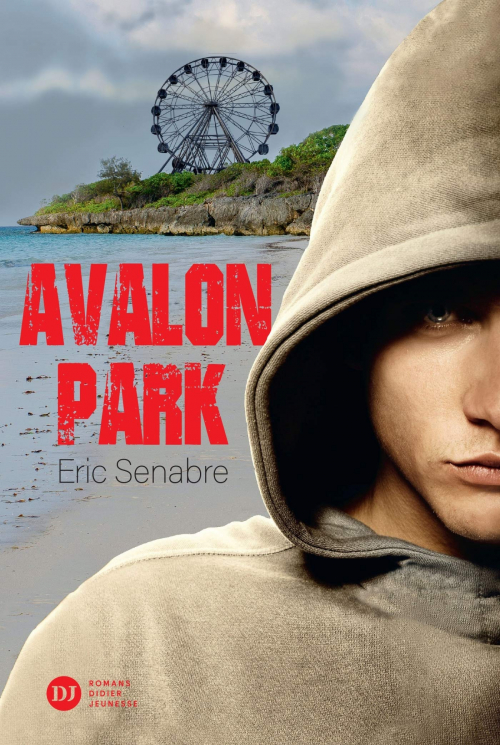

Avalon Park

Eric Senabre

Didier Jeunesse, 2020

William Golding dans une grande roue

Par Christine Moulin

« Les enfants sont touchés. Mais ils ne sont pas concernés. En gros, on porte la maladie, sans la subir. On la transmet. On peut avoir de la fièvre quelques jours. Rien de méchant, et parfois, il n’y a rien du tout. »

« Les enfants sont touchés. Mais ils ne sont pas concernés. En gros, on porte la maladie, sans la subir. On la transmet. On peut avoir de la fièvre quelques jours. Rien de méchant, et parfois, il n’y a rien du tout. »

Ce qui est bien avec la lecture, c’est que cela permet de se changer les idées…! Toute ironie mise à part, cela se vérifie une nouvelle fois avec ce roman d’Eric Senabre, qui nous emporte, dès les premières pages, dans un récit passionnant. Les ingrédients efficaces sont nombreux: sur une île où est installé un parc d’attraction consacré au thème du roi Arthur (thème malheureusement peu exploité), des enfants ont été abandonnés par des adultes paniqués devant la menace sanitaire qu’ils représentent. Les héros sont deux frères: l’un, Nick, a 16 ans, l’autre, Roger, deux ans de moins. Leurs réactions sont radicalement différentes devant cet univers qui ressemble un peu à l’île aux Plaisirs de Pinocchio et face à celui qui en a pris la direction Nunzio, un jeune Gavroche inquiétant. Bref, c’est un peu Sa Majesté des Mouches mâtiné de Stephen King et de COVID.

Ces ingrédients sont d’autant plus efficaces que la maîtrise narrative de l’auteur les expose avec une habileté jamais démentie : nous les découvrons peu à peu à travers le point de vue de Nick mais aussi grâce à divers dialogues et à des extraits de témoignages à la première personne. Des événements savamment distillés sans agitation frénétique font doucement mais sûrement monter l’angoisse. Des effets d’annonce entretiennent le mystère et créent l’inquiétude.

Toutefois, ce qui aurait pu n’être qu’un roman d’aventures haletant mais superficiel débouche sur des perspectives qui en décuplent l’intérêt. Il y a d’abord les relations entre les deux frères, qui s’aiment, malgré de lourds non-dits que l’on découvre peu à peu, et s’opposent : Nick est raisonnable, « de bonne volonté » et s’appuie sur les valeurs héritées de son Britannique de père, avec l’intention de devenir un « gentleman »; Roger est plus génial, plus fou, plus cynique aussi. Cet aspect psychologique s’accompagne d’une constante interrogation qui irrigue toute l’intrigue : qu’est-ce qu’être adulte, qu’est-ce que la maturité, quand cesse-t-on d’être un enfant ? L’une des petites filles de l’île pose d’ailleurs le problème en ces termes : « On a l’âge qu’on veut ici ». Il y a la dimension sociale: Nick et Roger sont deux fils de très bonne famille alors que les autres enfants sont des enfants des rues pour qui l’île représente ce à quoi ils n’ont jamais eu droit. Il y a la dimension que l’on pourrait presque qualifier de politique : qu’est-ce que le pouvoir, qu’est-ce que la responsabilité ?

À cela s’ajoute la dimension éthique: comme dans les bonnes robinsonnades ou les histoires de zombies, très vite on en vient à se demander ce que l’on doit garder des lois et des principes habituels, ce qui de l’éducation subsiste d’intangible, une fois que le monde s’est écroulé, ce que résument crûment certains personnages: « Tout le monde fait ce qu’il veut ici, c’est la règle. » Les personnages expérimentent, sans que rien ne soit caricatural, ce que c’est que de dépasser les limites et se laissent transformer en profondeur par cette transgression, tout en amenant le lecteur à se demander, à leur suite, ce que c’est que le courage ou jusqu’où on peut accepter la violence. On pourrait même, enfin, par moments, entrapercevoir une dimension quasi métaphysique: qu’est-ce que la vraie vie ? Est-ce que la routine, comme l’appelle Nick, vaut qu’on se batte pour la retrouver ? Faut-il tout faire pour rétablir la « vie d’avant » ? Est-ce possible, d’ailleurs ?