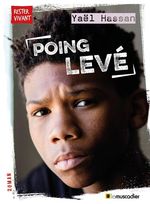

ABC…

Antonio Da Silva

Rouergue 2020

Pourtant rien n’a été simple illusion*

Par Michel Driol

Passionné de basket, Jomo est repéré dans un faubourg pauvre de Bamako par un dénicheur de talents, qui lui propose un contrat pour la France. A Lyon, à son arrivée, le jeune homme est pris en charge à l’Académy Tony Parker. Comme il ne sait pas lire, il suit des cours d’alphabétisation dans une MJC, et tombe amoureux de la fille de la formatrice, Rosa-Rose.

Ce roman est d’abord un beau portrait d’un personnage droit et positif, capable de résister aux pires tentations au nom des valeurs transmises par ses parents et de l’espoir qu’il a de devenir, à l’instar de son idole Toni Parker, un champion de basket. Il n’est pas le seul personnage positif du roman : que ce soient les parents de Jomo ou toute l’équipe de l’Academy, ou les femmes de différents continents qui suivent les cours d’alphabétisation et partagent leurs spécialités culinaires, ou encore les amis portugais de rosa-Rose qui préparent un spectacle pour la fête des consulats, Antonio da Silva propose une collection de portraits variés de personnages qui ont en commun le souci des autres et la solidarité. Une mention spéciale pour Tony Parker, personnage du livre, plein d’humanité, incarnation de valeurs sportives positives d’altruisme et de sens des responsabilités. Pour autant, tout n’est pas rose dans ce roman qui laisse rôder autour de son héros le danger et les menaces. Blessure au genou lors de son premier match. Bagarre contre un dealer qui le conduit au poste de police où il doit faire face à des policiers peu compréhensifs. Suicide du père de Rosa-rose, dont toute la vie a été tournée vers les autres, qui fait écho au suicide de Mário de Sá-Carneiro dont sa fille lit un poème. Drogue enfin, dont Rosa-rose a beaucoup de mal à se passer. Le drame rôde donc autour de l’ascension du jeune basketteur, et l’on ne révélera pas ici la fin, dont on dira simplement qu’elle mêle la tragédie et l’optimisme, à l’image du roman tout entier.

C’est ensuite un roman d’initiation dans lequel un jeune homme, déraciné, découvre d’autres façons de penser, de voir le monde, grâce à l’amour d’une jeune fille. Initiation à la poésie, au cinéma, à la musique qui se font en parallèle à son entrainement pour devenir un sportif accompli. Allant au bout de cette démarche, Antonio da Silva propose un roman dont les numéros de chapitres sont remplacés par des lettres, de A à Z, qui se clôt presque par l’abécédaire de Jomo, façon de dire l’importance des mots, de la littérature, de ce que le héros ne perçoit au début que comme pattes de mouches avant de découvrir la force de la poésie, plus forte et essentielle que le basket. Quant à l’écriture même du roman, elle prend des formes variées, et sait mêler adroitement phrases nominales, évocations métaphoriques, et rythmer ainsi le récit.

En lisant ce roman, on ne peut que penser à Je préfère qu’ils me croient mort, d’Ahmed Kalouaz, roman sur le même thème mais beaucoup plus sombre. ABC… est un roman humaniste sur les vertus du sport, de l’accueil, mais aussi de la transmission.

* Extrait d’un poème de Mário de Sá-Carneiro cité dans le roman