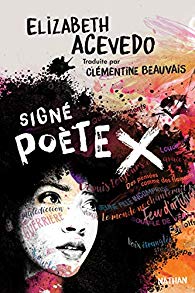

Signé poète X

Elizabeth Acevedo

Trad. Clémentine Beauvais

Nathan 2019,

Naissance d’une poétesse, un roman slamé

Par Maryse Vuillermet

Harlem, Xiomara, 16 ans, est trop belle, trop pulpeuse,son corps est trop voyant, elle est harcelée par les garçons et les hommes, alors elle se tait ou elle cogne. Elle a un jumeau, trop maigre et trop intello et une amie Caridad. Ses parents sont venus de la République dominicaine, son père se mure dans l’indifférence et le silence, sa mère s’use à faire des ménages et survit à ses dures conditions de vie en allant tous les soirs prier à l’Église.

Harlem, Xiomara, 16 ans, est trop belle, trop pulpeuse,son corps est trop voyant, elle est harcelée par les garçons et les hommes, alors elle se tait ou elle cogne. Elle a un jumeau, trop maigre et trop intello et une amie Caridad. Ses parents sont venus de la République dominicaine, son père se mure dans l’indifférence et le silence, sa mère s’use à faire des ménages et survit à ses dures conditions de vie en allant tous les soirs prier à l’Église.

Un jour, un jeune professeur parle d’un club de slam, Xiaomara aimerait y aller, en brûle d’envie mais c’est à l’heure de sa préparation à la confirmation catholique, alors, elle n’y va pas. Et puis, elle rencontre Aman, elle lui dit ses poèmes, il aime mais leur relation doit s’arrêter, Xiamora n’a pas le droit de sortir avec des garçons.

L’intrigue dite comme ça semble classique, un conflit de générations et de cultures, mais ce qui fait la force de ce roman, c’est qu’il est rédigé en vers libres, il est slamé. En fait. Les mots sont lancés par la narratrice comme ses coups, ils sont lâchés pour toucher. C’est aussi l’énergie de l’héroïne qui veut trouver sa route, sa liberté sans la foi à laquelle elle n’adhère plus, avec l’amour et les caresses d’Aman interdites dans son milieu, avec son art, le slam qui dit ce qui devrait rester caché. C’est encore la relation avec son jumeau, très forte et très étrange et le trio inséparable qu’ils forment avec Caridad, et enfin, le personnage du prêtre subtil et profond.

Une belle surprise !