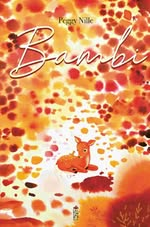

Bambi

Peggy Nille

Saltimbanque 2025

Une vie dans les bois

Par Michel Driol

Pour le grand public, Bambi, c’est d’abord le dessin animé de Walt Disney. C’est en fait à l’origine un roman pour la jeunesse, signé Felix Salten, publié en 1923, roman que Peggy Nille adapte ici en album avec une forme tout à fait originale. De Bambi, tout le monde connait l’histoire, la naissance, l’apprentissage, le bonheur. Lorsque sa mère est tuée par un chasseur, il ne peut plus apprendre à survivre qu’auprès de son père. Mais la vie continue, et, devenu adulte, il devient père et roi de la forêt.

Pour le grand public, Bambi, c’est d’abord le dessin animé de Walt Disney. C’est en fait à l’origine un roman pour la jeunesse, signé Felix Salten, publié en 1923, roman que Peggy Nille adapte ici en album avec une forme tout à fait originale. De Bambi, tout le monde connait l’histoire, la naissance, l’apprentissage, le bonheur. Lorsque sa mère est tuée par un chasseur, il ne peut plus apprendre à survivre qu’auprès de son père. Mais la vie continue, et, devenu adulte, il devient père et roi de la forêt.

Dans cette adaptation, Peggy Nille fait le choix de réduire drastiquement le texte, en faisant de Bambi le personnage / narrateur de sa propre histoire. Par ailleurs, les textes courts sur chaque page tendent assez souvent au haïku par leur fulgurance, dans leur façon d’associer la nature et les émotions du héros. Se dégage alors une réelle poésie du lien avec la nature, qui se mêle à l’apprentissage et à la découverte du monde portés par le récit, qui, à la façon d’une autobiographie, embrasse les années de jeunesse du personnage jusqu’à son ascension comme roi de la forêt.

Peggy Nille ne cherche pas à anthropomorphiser ses personnages d’animaux. Pas de grands yeux ou de mimiques à la Walt Disney, mais un certain réalisme poétique dans la façon de les représenter au sein de la nature, s’émerveillant ou jouant, se blottissant l’un contre l’autre. Elle excelle dans l’art d’utiliser les couleurs pour symboliser chacune des saisons qui rythment l’album. Le vert tendre du printemps, le jaune éclatant de l’été, les teintes rousses de l’automne, le bleu de l’hiver. A cela s’ajoutent l’utilisation de pages calques, qui laissent deviner, par transparence, la profondeur de la forêt, des scènes cachées dans lesquelles les animaux sont à l’abri.

Si de nombreux jeunes spectateurs sont sortis marqués fortement par la mort de Bambi, cet album édulcore cet épisode, pourtant traité en 3 pages, mais sans montrer la mère, en donnant à entendre les coups de feu, leurs conséquences sur les oiseaux, et la leçon qu’en tire Bambi, l’apprentissage de ce qu’est le danger qui vient du chasseur dont il faut se méfier.

Par certains aspects, Bambi est une histoire intemporelle et très contemporaine. On y évoque la relation destructrice entre l’homme et la nature, la fragilité de l’enfance, le sens du groupe pour apprendre ensemble des autres, autant de thèmes qui résonnent aujourd’hui autant qu’il y a un siècle.