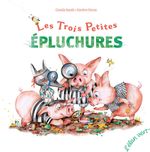

Indigo

Alex Cousseau et Charles Dutertre

Rouergue 2024

Des indiennes et des esclaves

Par Michel Driol

Né en 1789, Gaspard vit dans une famille d’indienneurs. Sa mère blanchit les tissus, son père grave les motifs sur des planches de bois, et son oncle est teinturier. Enfant solitaire et curieux, il s’invente un double, un ami imaginaire, Melchior, l’un des trois rois mages, dont il trace la silhouette sur différents tissus. Mais que deviennent ces indiennes, une fois chargées à Nantes sur des bateaux ? Gaspard découvre qu’elles sont destinées à être échangées contre des esclaves, et que son père a gravé cet échange cruel sur des planches de bois pour raconter lui aussi ce commerce inhumain.

Né en 1789, Gaspard vit dans une famille d’indienneurs. Sa mère blanchit les tissus, son père grave les motifs sur des planches de bois, et son oncle est teinturier. Enfant solitaire et curieux, il s’invente un double, un ami imaginaire, Melchior, l’un des trois rois mages, dont il trace la silhouette sur différents tissus. Mais que deviennent ces indiennes, une fois chargées à Nantes sur des bateaux ? Gaspard découvre qu’elles sont destinées à être échangées contre des esclaves, et que son père a gravé cet échange cruel sur des planches de bois pour raconter lui aussi ce commerce inhumain.

Alex Cousseau et Charles Dutertre signent ici un très riche album, qui, grâce à la fiction, permet de rendre compte de façon très documentée et du métier d’indienneur, et de la sombre réalité du trafic d’êtres humains. La curiosité du personnage de Gaspard rend toutes les questions possibles, et à ses parents, et à son ami imaginaire, afin de donner des détails techniques sur la technique de fabrication des indiennes, avec une grande précision du lexique pour nommer les outils ou les colorants utilisés, sans que cela ne brise la dynamique du récit. Face aux réticences de ses parents à lui révéler la vérité du trafic d’esclaves, Gaspard explore les planches gravées par son père, en découvre certaines qui, mises bout à bout, comme dans une bande dessinée, révèlent la sombre réalité. Ces planches secrètes le conduisent alors à poser d’autres questions à ses parents, et c’est là que l’album aborde une nouvelle problématique, celle de la complicité ou pas des ouvriers avec la finalité de leur production. C’est le père qui donne ses réponses, et ouvre la voie à une forme de résistance, de révolte. Comment conserver son gagne-pain et sa dignité ? Comment rendre compte de ce que l’on sait pour que cela change ? Questions fondamentales, et réponses à hauteur des enfants lecteurs qui découvrent ici une autre forme de résistance.

On regrettera peut-être la fin de l’album, qui omet de préciser le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte, en 1802, pour se focaliser sur le mot abolition, sur la circulation d’idées nouvelles, et sur la rencontre avec un homme noir sur le port de Nantes, façon de montrer la fraternité.

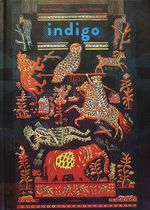

Comme les indiennes, les illustrations sont de véritables tableaux colorés, pleins de détails d’une fine précision : animaux, végétaux, silhouettes à contempler, à admirer. On est là très près d’un art populaire, celui des cartes à jouer aussi, avec ses personnages dont on retrouve parfois la représentation naïve. L’une des illustrations est particulièrement marquante, celle où l’on voit les esclaves entassés dans le bateau.

Un album plein de surprises qui dit les pouvoirs de l’imagination, de l’art pour témoigner et lutter pour plus de fraternité, tout en s’appuyant sur l’histoire vraie des indienneurs de Nantes et du commerce triangulaire.