ABC du mot image

Jean Alessandrini

Les grandes personnes, mars 2024

Abécédaire original aux fonctions multiples

Par Edith Pompidou-Séjournée

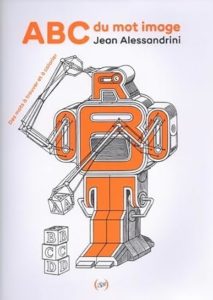

Ce livre ressemble à un cahier géant à la couverture souple mais protégée par un protège-cahier transparent. La première de couverture est majoritairement blanche sur laquelle ressort le dessin au trait de crayon noir d’un robot qui joue aux cubes. Pas n’importe quels cubes, il s’agit des quatre premières lettres de l’alphabet que le robot empile consciencieusement dans l’ordre, d’ailleurs il se gratte la tête et il a l’air en pleine réflexion. Une seule autre couleur est présente : de l’orange fluo qui tranche avec le reste. Cette dernière permet de détacher le titre mais aussi le corps du robot et si le lecteur regarde avec un peu plus d’attention, celui-ci est composé des lettres de son nom. Le R forme la tête, les deux O les épaules, le B le ventre et le T les jambes.

Ce livre ressemble à un cahier géant à la couverture souple mais protégée par un protège-cahier transparent. La première de couverture est majoritairement blanche sur laquelle ressort le dessin au trait de crayon noir d’un robot qui joue aux cubes. Pas n’importe quels cubes, il s’agit des quatre premières lettres de l’alphabet que le robot empile consciencieusement dans l’ordre, d’ailleurs il se gratte la tête et il a l’air en pleine réflexion. Une seule autre couleur est présente : de l’orange fluo qui tranche avec le reste. Cette dernière permet de détacher le titre mais aussi le corps du robot et si le lecteur regarde avec un peu plus d’attention, celui-ci est composé des lettres de son nom. Le R forme la tête, les deux O les épaules, le B le ventre et le T les jambes.

Une petite note orange fluo en diagonale attire l’œil comme pour nous guider dans la lecture à venir : « Des mots à trouver et à colorier ». En suivant l’ordre alphabétique, Jean Alessandrini illustre donc chaque lettre par un mot qu’elle commence. Le premier est ARCHITECTURE, imposant il occupe la double page et s’incurve même au centre pour pouvoir y tenir. Il présage parfaitement la suite du livre : les traits de crayons sont nets et précis, symbolisant détails et perspectives plus à la manière d’un dessin d’architecte que d’illustrations enfantines. Mais c’est cette clarté d’exécution qui permettra de déterminer assez facilement les lettres de chaque mot conjointement ou non à sa symbolisation selon la culture de chacun. Au-dessous du mot-image toujours en noir et blanc apparaîtra systématiquement en orange la première lettre et un nombre de petits tirets équivalent au nombre de lettres du mot, permettant de le réécrire sans en oublier.

Certaines lettres, sans doute selon leur fréquence dans le début des mots de la langue française, commenceront plusieurs mots-images tel le A, qui représentera encore un appareil photo et une auto. L’auteur joue du support pour les illustrer tour à tour sur l’intégralité de la double page comme pour accentuer la dangerosité du crocodile ou du dragon qui semblent pouvoir jaillir du livre à tout instant. Il utilise le format à la française et la verticalité de la simple page pour donner de la hauteur à la chaise ou au fauteuil mais aussi rendre l’éléphant ou l’immeuble plus imposants.

Dans les dernières pages, après la lettre Z, une collection de mots dans le désordre alphabétique reste à découvrir, et dans cette finale, l’auteur n’hésite pas non plus à empiler la locomotive, la voiture et le rhinocéros en les regroupant de façon incongrue comme tous trois rangés côte à côte dans un parking… Album ? Abécédaire ? Livre de coloriage ? Livre d’apprentissage de la lecture et de l’écriture ? Sans doute un peu tout à la fois… Grand livre-jeu c’est sûr pour le bonheur de tous les âges !

On trouvera à la date du 14 juillet une autre notice sur cet album, par Michel Driol.