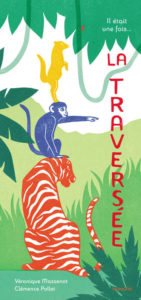

La Traversée

Véronique Massenot – Clémence Pollet

HongFei 2017

Les copains d’abord…

Par Michel Driol

Il était une fois un éléphant qui voulait traverser le fleuve. Comme il a bon cœur, il permet à deux tigres, trois singes, et d’autres animaux de lui monter sur le dos pour traverser sans se mouiller. C’est ainsi toute une pyramide qui se retrouve en équilibre sur l’éléphant, jusqu’à ce qu’une toute petite araignée fasse tout tomber… Mais, parvenue au sec de l’autre côté, elle tend son fil pour faire passer les autres animaux, qui reforment la pyramide dans l’autre sens.

Il était une fois un éléphant qui voulait traverser le fleuve. Comme il a bon cœur, il permet à deux tigres, trois singes, et d’autres animaux de lui monter sur le dos pour traverser sans se mouiller. C’est ainsi toute une pyramide qui se retrouve en équilibre sur l’éléphant, jusqu’à ce qu’une toute petite araignée fasse tout tomber… Mais, parvenue au sec de l’autre côté, elle tend son fil pour faire passer les autres animaux, qui reforment la pyramide dans l’autre sens.

Voici un album au format peu usité (étroit et très haut) pour s’harmoniser avec la pyramide des animaux les uns sur les autres. Des images simples, colorées, immédiatement lisibles par les plus petits qui s’amuseront de cette escalade – dégringolade, qui évoque le cirque et les acrobates. On a affaire à un univers tendre dans lequel tout le monde est gentil et serviable – l’éléphant en premier – , les tigres sont amoureux, les mangoustes rêvent de vacances et le perroquet a l’aile abimée. Personne ne rechigne à accueillir l’autre, même différent de soi. Et l’on s’aperçoit à la fin que même les plus petits, comme l’araignée, peuvent servir à tous. Sans doute les plus grands pourront retrouver un arrière-plan contemporain, social et politique : quelque part entre les migrants qui veulent traverser sur un bateau surchargé et le colibri-araignée qui fait sa part dans un univers qui préfère la solidarité à l’égoïsme. Les plus petits seront sensibles à l’humour et aux renversements, culbutes qui parsèment l’album.

Un album à l’image de Véronique Massenot, qui veut écrire et dessiner un monde plus juste et plus beau, en jouant des couleurs et des mots, pour partager avec petits et grands, sans frontière d’aucune sorte, la seule richesse qui soit vraiment : celle des sentiments. (http://veroniquemassenot.net/index.html)