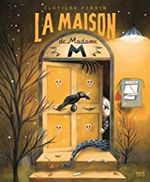

La Maison de Madame M

Clotilde Perrin

Seuil Jeunesse 2019

Toi qui entres ici, abandonne toute espérance

Par Michel Driol

Sur la couverture, une porte entrouverte laisse entrevoir un personnage inquiétant, une longue queue, des pattes d’araignées. Des os brisés, et une boite aux lettres portant un nom, la mort. Une fois entré, on suit le guide, qui s’adresse au lecteur, et lui fait visiter cinq pièces de la maison. Deux lignes en bas des doubles pages correspondent au discours du guide, discours saturé d’un lexique particulier : diablement, fatal, disparaitre, vie, mourir, tuer… A la fin, le lecteur préfère s’enfuir pour ne pas rencontrer cette hôtesse d’un genre particulier.

Sur la couverture, une porte entrouverte laisse entrevoir un personnage inquiétant, une longue queue, des pattes d’araignées. Des os brisés, et une boite aux lettres portant un nom, la mort. Une fois entré, on suit le guide, qui s’adresse au lecteur, et lui fait visiter cinq pièces de la maison. Deux lignes en bas des doubles pages correspondent au discours du guide, discours saturé d’un lexique particulier : diablement, fatal, disparaitre, vie, mourir, tuer… A la fin, le lecteur préfère s’enfuir pour ne pas rencontrer cette hôtesse d’un genre particulier.

Etrange album qui plonge dans un univers encore plus étrange, en suivant un guide à la fois rassurant et inquiétant. Les double pages sont remplies des mots et des icônes de la mort : un calendrier de l’éternité, une danse macabre, une horloge, des vanités, de la pourriture et du compost, Perséphone, un fantôme… Par ailleurs, plus de 25 flaps et animations diverses permettent d’ouvrir les tiroirs, les portes, les valises, de faire surgir des monstres pour continuer d’explorer cet univers rempli de détails macabres.

Tout comme dans ses trois derniers albums, A l’intérieur de mes émotions, A l’intérieur des gentils, à l’intérieur des méchants, Clotilde Perrin propose un livre objet à explorer. Cette fois, c’est l’imaginaire de la mort en occident qui est convoqué, imaginaire à la fois très traditionnel, mais aussi contemporain dans les vanités par exemple, où se côtoient hamburgers et smartphone. On s’attarde sur les détails, les titres des livres de la bibliothèque, et l’on découvre ainsi une véritable encyclopédie surréaliste dont l’esthétique, faite d’accumulation, qui n’est pas sans évoquer la représentation baroque de la mort.

Cet album fait penser à cette chanson de Ferré, sur des paroles de Jean-Roger Caussimon :

Ne chantez pas la Mort, c´est un sujet morbide

Le mot seul jette un froid, aussitôt qu´il est dit

Les gens du show-business vous prédiront le bide

C´est un sujet tabou pour poète maudit

Peut-on consacrer un album jeunesse à ce sujet ? Oui, répond sans hésiter 20Clotilde Perrin. Car si la mort flirte avec des parties de corps : squelettes, yeux, des insectes, mouches et vers, des instruments comme les couteaux, elle flirte aussi avec l’humour : élixir de jeunesse, crème anti ride, squelette se brossant les dents, petits angelots (variation sur le thème baroque des putti) que l’on cherche de page en page. L’album se situe sur une corde raide entre le terrifiant et le familier, entre le cauchemar et le frisson pour rire. Rien de métaphysique. La question de ce qu’il y a après la mort n’est pas posée : un long sommeil, une porte finale monstrueuse ouvrant sur une représentation d’un autre monde très breughélienne, peuplé de monstres. Mais le lecteur s’enfuit à temps. Il faut vivre, dit l’album, tandis, qu’en 4ème de couv’, un petit monstre assez sympathique dit « Reviens ! »

Un album « encyclopédique » qui, par sa singularité et son originalité, occupe une place à part dans la production actuelle, entre Halloween, grand guignol et Jérôme Bosch…

Si l’idée d’offrir un petit carré de tissu représentant le héros de l’histoire (doudou loup) est intéressante et généreuse, on reste perplexe quant à sa présentation : n’est pas doudou qui veut et pour les petits cela pourrait relever de l’imposture, ou au moins du non-sens.

Si l’idée d’offrir un petit carré de tissu représentant le héros de l’histoire (doudou loup) est intéressante et généreuse, on reste perplexe quant à sa présentation : n’est pas doudou qui veut et pour les petits cela pourrait relever de l’imposture, ou au moins du non-sens.