Holden, mon frère

Fanny Chiarello

L’Ecole des Loisirs, 2012

La joie de lire !

Par Christine Moulin

Sous forme de roman et pour les plus grands, Holden, mon frère, rappelle, par son thème, l’album Arrête de lire, de Claire Gratias: « un » Kévin (14 ans), représentant de tous les Kévin, comme l’indique la dédicace, incarne le salut par la lecture, malgré les prétendues pesanteurs sociales et l’hostilité de son milieu où « à part le programme télé, aucun livre plus compliqué que les dépliants Lidl n’a jamais pénétré ».

Une différence, toutefois: il n’est pas amoureux des livres dès le départ et c’est bien son initiation aux délices de la bibliothèque que raconte le roman. Roman placé sous le signe de L’attrape-cœurs, tout comme Caulfield, sortie interdite. Il n’en a pas la noirceur mais la situation de départ ne fait pas dans la guimauve: dès les premières lignes, on apprend que le père de Kévin est « parti avec la BMW, on ne sait pas où ni pour quoi faire ». Le style, gouailleur, « gavrochien » (cet adjectif n’existant pas, je l’invente) fait merveille et permet de décrire sans sensiblerie le quotidien du héros: il arrive assez fréquemment à son « géniteur » de lui « raviver les couleurs », sa mère pleure tout le temps et ne supporte plus que « l’on sature son périmètre », si bien qu’il est condamné à errer hors de chez lui pendant les vacances. Côté « copains », ce n’est guère mieux: dans sa classe, il y a Guillaume et Brandon, qui ont « pris leur première cuite ensemble au CM2 » et Loïc Huc dont « le vigoureux coup franc » explique l’incise fêlée de Kévin. Heureusement, il y a aussi Damien, le grand pote, le bègue de la classe, la tête de Turc, qui participe en classe, a toujours de bonnes notes et qui est doté d’un humour ravageur.

Quand démarre l’histoire, ce sont les vacances d’hiver : Kévin renonce à la galerie du supermarché, où il est en butte aux moqueries de « types qui y traînent » (« Ils ont un don effrayant pour trouver des mochetés à strictement tous les gens qui traversent leur champ visuel […] la finesse de leur observation est la science de toute une vie ») et se réfugie dans la bibliothèque municipale. Au début, impressionné, il manque de « se tenir la porte de sortie à lui-même »! Puis il navigue jusqu’au rayon des mangas, en prend un et l’ouvre à la dernière page, car comme il l’indique lui-même, il est « au courant de certaines pratiques »! Ensuite, il cache dans Le Grand livre des motos des albums de Schtroumpf. La façon dont il explique sa prédilection pour les « petits bonshommes bleus » donne la mesure de la tendresse et de la compassion tout en retenue dont l’auteur fait preuve à l’égard de son personnage: « Ils chantent, ils dansent, ils se goinfrent de salsepareille et ils font tout en groupe malgré leurs différences; aucune menace sérieuse ne pèse sur eux, parce qu’ils sont serrés tous ensemble face au reste du monde ».

Dans ce havre de paix, Kévin va retrouver Laurie, la « fayotte » de la classe et rencontrer une « mamie à pattes d’eph et chignon gris », Irène, ancienne directrice de la bibliothèque, ennemie (nul n’est parfait…!) des séries américaines. Il va tisser avec elles des liens d’affection et de complicité, autour, notamment de la lecture d’un roman, L’attrape-cœurs, donc, dans lequel est il est tout surpris de découvrir des passages qu’on ne « s’attendrait pas à trouver dans un livre » et qui, par petites touches, au fil de sa lecture, sera très finement analysé.

Rien n’est pour autant caricatural. Le roman n’est pas seulement un plaidoyer évanescent pour la lecture. Le ton est âpre. « Super Mamie » est menacée par ses propres enfants qui veulent la faire « placer », dans un de ces établissements où l’ « on suit des initiations à l’amertume et à la résignation, […] tous les matins entre l’atelier canevas et la bouillie-bavoir ». La description de la vie de Kévin l’ancre dans une réalité sociale dure et violente. Mais tout est si drôle! Par exemple, la mère de Kévin, excédée, lui donne une gifle qui va l’expédier aux urgences. « Parcourue de frissons tellement énormes que ça la décoiffe », elle va chercher du Sopalin. Et Kévin de noter: « Je crois moyennement aux vertus curatives du Sopalin »… Toutes les scènes familiales sont à l’unisson. Et puis, on se rend compte, page après page, que le thème n’est pas tant la lecture que les différences socio-culturelles: lire, bien parler, c’est trahir, dans certains milieux et Kévin, à la suite d’un concours de circonstances, est amené à prononcer à ce sujet un beau discours plein de nuances.

C’est que l’auteur nous livre (sans doute?) son credo, par la voix d’Irène: « […] les œuvres littéraires n’ont pas pour vocation de dire la vérité. Elles comportent pour la plupart une forme de morale, mais rarement de manière explicite. Elles laissent au lecteur la liberté de lire entre les mots, de tirer ses conclusions des divers éléments qui lui sont présentés, et de faire lui-même la balance entre le bien et le mal. En particulier quand il s’agit d’un roman à la première personne. Le narrateur n’est pas forcément le porte-parole de l’auteur ». Passage un peu paradoxal, certes, car il chante de façon très explicite et didactique les vertus de l’implicite… Il a toutefois le mérite de rappeler qu’un roman ne délivre pas de leçon. Or, quand on aborde le thème de la lecture, les tendances éducatives ne sont jamais loin… Elles s’éloignent, dans ce roman émouvant, quand on lit de belles phrases toutes simples comme celle que prononce Kévin à l’idée de retrouver Holden, son « pote »: « Je serai toujours seul, mais moins » ou quand les dernières lignes esquissent un vibrant hommage aux mots qui ne servent pas seulement à s’échapper, à « s’évader » comme on dit trop souvent, mais qui « donnent un réel pouvoir, […] trouvent un écho dans le monde qui [nous] entoure ».

Si vous avez aimé ce livre, vous aimerez :

Les tartines au ketcheupe, de Marie-Sabine Roger et Pirate des garages vides, de Corinne Lovera-Vitali.

L’avis nuancé de Ricochet.

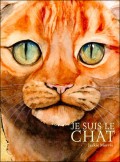

Les hasards de l’édition font que paraissent en même temps deux albums sur le même thème : un chat rêve qu’il est un tigre… Le contraste est grand. Au lieu d’admirer de remarquables et imposantes aquarelles comme Dans je suis le chat, on peut s’amuser des dessins pleins d’humour de ce petit livre (quasi) carré. Alors que l’on avait affaire à un documentaire, ici, le texte et l’histoire sont pleins de fantaisie. Alors que dans le livre de chez Gautier Languereau, le chat héros se contentait de rêver tranquillement à ses cousins félins, Moko, lui, subit une crise identitaire, à cause d’un mot malheureux de sa maîtresse (devant une émission de télévision montrant une tigresse, elle lance: « Tiens, voilà ta maman »: possible allusion aux maladresses de certains parents adoptifs?).

Les hasards de l’édition font que paraissent en même temps deux albums sur le même thème : un chat rêve qu’il est un tigre… Le contraste est grand. Au lieu d’admirer de remarquables et imposantes aquarelles comme Dans je suis le chat, on peut s’amuser des dessins pleins d’humour de ce petit livre (quasi) carré. Alors que l’on avait affaire à un documentaire, ici, le texte et l’histoire sont pleins de fantaisie. Alors que dans le livre de chez Gautier Languereau, le chat héros se contentait de rêver tranquillement à ses cousins félins, Moko, lui, subit une crise identitaire, à cause d’un mot malheureux de sa maîtresse (devant une émission de télévision montrant une tigresse, elle lance: « Tiens, voilà ta maman »: possible allusion aux maladresses de certains parents adoptifs?).