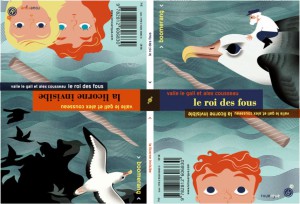

Le roi des fous, & La licorne invisible

Alex Cousseau, Valie Le Gall

Éditions du Rouergue, 2015

Totem, & Je t’aime

Alex Cousseau (ill. Aurélie Petit)

Éditions du Rouergue, 2013

Près des étoiles

par François Quet

Depuis quelques années, les petits livres de la collection Boomerang réunissent deux courts récits. Une fois le premier terminé, on retourne le livre, et hop ! c’est reparti. Les histoires que raconte Alex Cousseau se conjuguent heureusement, sur un détail : deux initiales gravées sur un tronc d’arbre, une corne de narval (ou de sirène) sur une plage. À partir de ce point commun, le récit rapproche des espaces, des époques, des personnages dont les destins semblent devoir se croiser pour le seul lecteur. Le rêve est toujours central : « J’ai envie de croire en nos rêves » dit la petite héroïne de La Licorne invisible au vieux fou qui l’accompagne sur la falaise, tandis que très loin de là, de l’autre côté de l’océan, un petit garçon (Le roi des fous) « imagine [son] grand-père, vivant, assis sur une plage, qui regarde vers [lui] ». « Je m’appelle Victor, je suis indien et j’habite près des étoiles. Ma maison touche le ciel. Je dors en compagnie des étoiles » soupire le personnage principal de Totem, alors que Vasco, le héros de Je t’aime, quitte son terrier solitaire pour atteindre la cime de la montagne où l’attend Alixe la géante : Vasco regarde enfin le monde et peut s’émerveiller.

Depuis quelques années, les petits livres de la collection Boomerang réunissent deux courts récits. Une fois le premier terminé, on retourne le livre, et hop ! c’est reparti. Les histoires que raconte Alex Cousseau se conjuguent heureusement, sur un détail : deux initiales gravées sur un tronc d’arbre, une corne de narval (ou de sirène) sur une plage. À partir de ce point commun, le récit rapproche des espaces, des époques, des personnages dont les destins semblent devoir se croiser pour le seul lecteur. Le rêve est toujours central : « J’ai envie de croire en nos rêves » dit la petite héroïne de La Licorne invisible au vieux fou qui l’accompagne sur la falaise, tandis que très loin de là, de l’autre côté de l’océan, un petit garçon (Le roi des fous) « imagine [son] grand-père, vivant, assis sur une plage, qui regarde vers [lui] ». « Je m’appelle Victor, je suis indien et j’habite près des étoiles. Ma maison touche le ciel. Je dors en compagnie des étoiles » soupire le personnage principal de Totem, alors que Vasco, le héros de Je t’aime, quitte son terrier solitaire pour atteindre la cime de la montagne où l’attend Alixe la géante : Vasco regarde enfin le monde et peut s’émerveiller.

La délicatesse de ces petits romans en fait tout le charme. Quand Alex Cousseau décide que le soleil se lève, ses personnages « ont tous les deux les joues qui rosissent en même temps que le ciel » (Je t’aime), Dans un arbre creux, les deux enfants de La licorne invisible cachent leurs trésors : « j’imagine, dit Enid, qu’avec la lune, l’arbre creux brille dans la nuit ». L’univers d’Alex Cousseau est généreux, porté par des enchantements dont on ne sait jamis s’il faut les attribuer à la beauté du monde, à l’imagination des héros ou à la magie d’une écriture, pourtant infiniment simple.