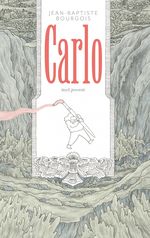

Carlo

Jean-Baptiste Bourgois

Seuil Jeunesse 2024

Stade oral ?

Par Michel Driol

Trois parties, comme dans un menu, pour cet ouvrage qui se présente comme un album qui emprunte de nombreux traits à la bande dessinée. En entrée, on découvre Carlo, petit garçon désireux de tout gouter, du sel aux fleurs, des gouttelettes aux poignées de porte. Jusqu’au jour où, chez sa grand-mère, il goute et apprécie un tableau. C’est une révélation et on retrouve, en plat, Carlo, quelques années plus tard, devenu un restaurateur de tableaux renommé. Toujours la même technique : un coup de langue sur l’œuvre pour la gouter… Jusqu’au jour où il ne goute plus rien… En dessert, on retrouve Carlo de retour au pays de son enfance, à la recherche des sensations perdues, chez sa grand-mère dont la maison s’est dissipée… avant de ressentir le frisson qui vient de l’intérieur, odeurs, sons, gouts et impressions de son enfance.

Trois parties, comme dans un menu, pour cet ouvrage qui se présente comme un album qui emprunte de nombreux traits à la bande dessinée. En entrée, on découvre Carlo, petit garçon désireux de tout gouter, du sel aux fleurs, des gouttelettes aux poignées de porte. Jusqu’au jour où, chez sa grand-mère, il goute et apprécie un tableau. C’est une révélation et on retrouve, en plat, Carlo, quelques années plus tard, devenu un restaurateur de tableaux renommé. Toujours la même technique : un coup de langue sur l’œuvre pour la gouter… Jusqu’au jour où il ne goute plus rien… En dessert, on retrouve Carlo de retour au pays de son enfance, à la recherche des sensations perdues, chez sa grand-mère dont la maison s’est dissipée… avant de ressentir le frisson qui vient de l’intérieur, odeurs, sons, gouts et impressions de son enfance.

Cet ouvrage fait le portrait d’un personnage à fois inquiétant et attachant. Attachant, car il est curieux de tout et a sans arrêt envie de découvrir de nouvelles saveurs. Inquiétant, car sa boulimie n’a pas de limite, et que, sans en avoir la carrure, il tient de l’ogre ou de Gargantua dans sa façon d’absorber, par la bouche, le monde entier. Attachant, car sa différence en fait l’objet de la moquerie des autres. Inquiétant, car il semble ne pas avoir dépassé le stade oral décrit par Freud… Carlo est l’occasion d’évoquer le rapport à l’art. L’art est d’abord affaire de sensations, c’est-à-dire de ce que l’on perçoit par les sens. L’originalité de Carlo est de percevoir la peinture par un autre sens que celui de la vue, par le gout. C’est ce sens, incongru ici, qui lui révèle aussi ce qui est représenté que les hésitations du peintre. Ensuite, tout passe par les sens pour lui faire percevoir le monde représenté dans sa complexité. C’est ainsi qu’on le voit pénétrer à l’intérieur de l’Hiver, de Peter Brueghel, pour s’intéresser à ses multiples détails, comme une façon d’inviter les lecteurs à ne pas en rester à une approche superficielle des œuvres, mais, pour les gouter véritablement, à s’y attarder. Pour autant, dans la deuxième partie, Carlo ne crée pas, il se met au service des œuvres abimées, les restaure, renforce leur couleur. C’est la crise de la troisième partie qui l’invite à chercher en lui ce qui lui manque pour, à son tour, devenir un créateur. Et ce qui lui manque, c’est la part d’enfance qu’il a perdue et dans laquelle il va devoir puiser. Carlo peut ainsi se lire comme une théorie de la création, une théorie dans laquelle il est question à la fois de l’humilité face aux œuvres existantes, qu’il faut savoir gouter, et du vide à emplir, vide du monde de l’enfance disparue, vide à combler par une nouvelle création, afin d’en faire renaitre le gout et les saveurs. Comme une recherche très proustienne du temps perdu.

Bien sûr cette théorie du temps, de la création, de l’oubli de l’enfance échappera aux plus jeunes lecteurs, qui seront néanmoins séduits par ce personnage, par son rapport singulier au monde, par son désarroi lorsqu’il perd le pouvoir qu’il avait, par sa quête pour le retrouver. Il seront aussi séduit par les illustrations, ces paysages aux couleurs comme effacées, aux formes souples sur lesquelles se détache un personnage blanc, sans couleur, sans relief, comme une sorte de fantôme qui s’efface devant la création, seule importante.

Un ouvrage qui aborde des sujets philosophiques avec un récit d’une grande simplicité, et qui conduira à discuter des différences, des gouts de chacun, de la façon qu’a chacun de percevoir le monde environnant, et, bien sûr, de ce qui caractérise la création et ses ressorts.