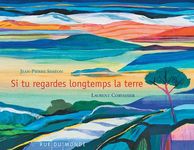

Si tu regardes longtemps la terre

Jean-Pierre Siméon – Laurent Corvaisier

Rue du Monde 2024

Contemplations…

Par Michel Driol

Une cinquantaine de phrases poèmes de Jean-Pierre Siméon, qu’on n’a plus besoin de présenter, qui viennent dialoguer avec les paysages peints par Laurent Corvaisier.

Une cinquantaine de phrases poèmes de Jean-Pierre Siméon, qu’on n’a plus besoin de présenter, qui viennent dialoguer avec les paysages peints par Laurent Corvaisier.

C’est d’abord un album à regarder, comme on peut regarder les catalogues d’exposition, ou les ouvrages consacrés à un peintre. On va de page en page, de la mer à la montagne, de l’été à l’hiver, des grands formats à l’italienne aux petits formats verticaux, qui se juxtaposent sur la page. On parcourt des paysages aux couleurs fauves éclatantes, des paysages pleins de ciel, d’eau, d’arbres, de mer, mais aussi parfois de maisons, de villes aussi. Avec quelque chose d’intemporel, qui fait que, parfois, on se croirait dans les tableaux de Matisse. Des pins parasols, des iris, le mouvement de l’eau qui coule, la verticalité des ifs, des tons, et l’horizontalité des champs, des plaines composent un univers où règnent le calme et l’harmonie. Un mot pour la qualité des photographies, signées Françoise Stijepovic, hélas décédée avant d’avoir pu voir l’ouvrage achevé. Des photographies qui laissent percevoir la matérialité et la fabrique du tableau, certains coups de pinceau ou encore les veines du bois.

Sur ces toiles, les mots de Jean-Pierre Siméon apportent un éclairage, un prolongement, comme un commentaire, tantôt inclus dans les tableaux, tantôt isolés sur une page, ou entre deux tableaux, ou dans les marges, de côté, en haut, en bas… Il poursuit son exploration des formes brèves, comme dans Le Livre des petits étonnements du sage Tao Li Fu, formes brèves ciselées, concises, dans lesquelles chaque mot pèse de tout son poids au service d’une phrase unique, d’une idée singulière. Dans ces textes, le je s’efface au profit d’un « on » ou un « tu », comme une manière de toucher à l’universalité et de s’adresser à un lecteur à qui on donne le conseil d’être là, présent au monde, comme dans le poème ultime qui donne son titre à l’ouvrage :

Si tu regardes longtemps la terre, arbres, vents, soleils et rivières couleront dans tes veines.

On est parfois proche de la maxime :

Il n’est de bonheur

que s’il fait le bonheur de l’autre

du conseil, du mode de vie

Plus tu donnes

de sourires,

plus tu t’enrichis

de l’interrogation sur le sens des choses

On ne sait jamais si on choisit son chemin

ou si c’est lui qui nous choisit

Se dit aussi le lien secret entre poésie et peinture

Fais comme le peintre :

cherche en tout la couleur cachée

Un bel album dans lequel on retrouve toute l’atmosphère, les valeurs, et l’esthétique de Jean-Pierre Siméon, qui fait dialoguer des poèmes qui parlent de poésie, de nature, comme autant de leçons de sagesse à destination des jeunes et des moins jeunes, et les tableaux qui montrent une terre à contempler, une terre donnée à voir à travers le regard d’un peintre.