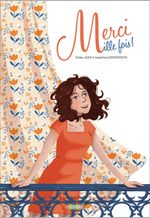

Merci mille fois

Didier Jean – Joséphine Onteniente

Utopique 2025

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Par Michel Driol

Tout au long de l’album, la narratrice évoque certaines circonstances de sa vie dans lesquelles elle a dit merci. En pleine forêt, au milieu d’un orage, lorsque sa maman la console… Au garçon qui lui a envoyé son premier mot d’amour…. A celle qui l’a sauvée de la noyade… Au personnel de l’hôpital après une opération. Ce qu’elle évoque aussi, ce sont les mercis reçus, tant d’un garçon dans la cour de récréation que de celui à qui on tient la porte.

Tout au long de l’album, la narratrice évoque certaines circonstances de sa vie dans lesquelles elle a dit merci. En pleine forêt, au milieu d’un orage, lorsque sa maman la console… Au garçon qui lui a envoyé son premier mot d’amour…. A celle qui l’a sauvée de la noyade… Au personnel de l’hôpital après une opération. Ce qu’elle évoque aussi, ce sont les mercis reçus, tant d’un garçon dans la cour de récréation que de celui à qui on tient la porte.

La première originalité de l’album est de montrer un personnage tout au long de sa vie, de son plus jeune âge, à table avec ses parents, à un âge avancé, se promenant avec son bien-aimé, ses enfants et petits-enfants. Façon de prouver que dire merci, ce n’est pas réservé aux enfants, pour montrer qu’on est bien élevé, pas seulement un automatisme de politesse dénué de sens, mais que c’est un acte profond de gratitude envers l’autre. Ce qui se joue à travers ce mot, c’est une forme de lien interpersonnel de reconnaissance, dans différentes circonstances. Les situations illustrées dans l’album vont du plus quotidien, le repas à table, le cadeau d’anniversaire aux situations les plus dramatiques, dans lesquelles la vie est en jeu. C’est bien là la seconde originalité de l’album, de redonner son sens plein et entier à ce petit mot qui entre dans le système du contre don après un don, à la condition qu’il soit humain, engageant, authentique. Ce que souligne aussi l’album, c’est qu’il n’est pas toujours facile de recevoir un merci, qu’on peut oublier de remercier, et que ce mot a pris un sens dévoyé, celui de licenciement.

En pleine page, pleines de vie et de douceur, les illustrations mettent l’accent sur le regard de la narratrice, un regard bleu, intense, profond, donnant une belle épaisseur à ce personnage et aux différentes étapes e sa vie. Une vie banale, ordinaire, avec des hauts et des bas de plaisirs et des deuils, un de ce vies minuscules, mais si proche de celle du lecteur ou de la lectrice. Un carnet de gratitude à remplir, en fin d’ouvrage, permet de garder trace des bons moments passés.

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu, écrivait Mallarmé. C’est bien ce à quoi nous invite cet ouvrage, afin que des rapports de fraternité, authentiques, puissent se tisser entre nous. Un ouvrage loin des ouvrages traditionnels de morale ou de politesse, mais qui milite pour plus d’humanité, pour plus d’attention les uns envers les autres. Un grand merci à l’auteur et à l’illustratrice pour nous le rappeler.