L’enfant renard

Laure Van der Haeghen

HongFei 2021

Apprendre à vivre ensemble

Par Michel Driol

Dans une petite maison, à l’orée du bois, vivent une maman rousse et son fils, malheureux d’être enfermé. Un jour, elle le laisse s’enfuir dans la forêt, et va le voir tous les soirs. Il revient, trempé, devant la maison, et y reste, se laissant câliner, cajoler, faisant le récit de ses futures aventures. Sauf que l’enfant est un petit renard, qui à la fin de l’histoire, va se métamorphoser en enfant humain, et que la maman est une ancienne renarde qui a accepté de devenir humaine…

Dans une petite maison, à l’orée du bois, vivent une maman rousse et son fils, malheureux d’être enfermé. Un jour, elle le laisse s’enfuir dans la forêt, et va le voir tous les soirs. Il revient, trempé, devant la maison, et y reste, se laissant câliner, cajoler, faisant le récit de ses futures aventures. Sauf que l’enfant est un petit renard, qui à la fin de l’histoire, va se métamorphoser en enfant humain, et que la maman est une ancienne renarde qui a accepté de devenir humaine…

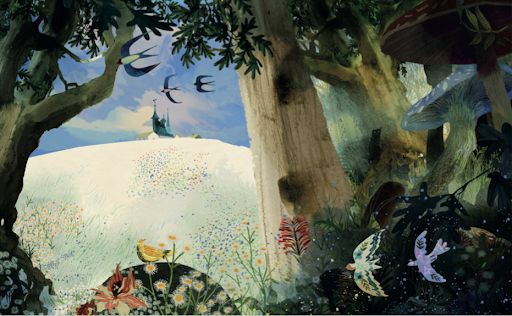

Laure Van der Haeghen propose un album très poétique pour évoquer à la fois les relations entre la nature et la culture et entre les adultes et les enfants. C’est bien de socialisation qu’il est question ici, dans l’opposition entre cette maman humaine et cet enfant sauvage, qui ne rêve que de liberté, de grands espaces, d’épanouissement dans la forêt, loin d’elle. Tout comme sa maman, il va accepter, à son tour, de se transformer en homme, de perdre ses attributs sauvages, crocs et griffes qui font peur aux autres animaux, pour vivre dans une maison, tout en rêvant de repartir. Les relations poignantes entre les deux personnages sont évoquées avec beaucoup de pudeur. Cette histoire, proche du conte par ses éléments, ses métamorphoses, son imaginaire lié à la forêt, dit comment parents et enfants doivent s’apprivoiser, comment les parents doivent laisser les enfants faire leurs expériences par eux-mêmes, comment la confiance n’est pas donnée a priori, mais se construit petit à petit, avec des phases de défiance, d’incompréhension. Sous une forme symbolique et imagée, ce sont bien des propos sur l’éducation qui sont tenus, s’adressant au cœur autant qu’à l’intelligence. Les superbes illustrations montrent avec réalisme les deux personnages, tant dans leur état sauvage qu’humain, dans des poses très symboliques de leurs états d’esprit et de leur relation, pleine d’amour et de respect mutuel. Elles montrent une nature somptueuse, luxuriante, prés, forêts, aux couleurs de l’été et de l’automne. A cette nature s’oppose l’intérieur blanc de la maison, où se détachent quelques objets essentiels, chaise, jouets, et dont les fenêtres s’ouvrent sur l’extérieur, sur la nature.

Un superbe album qui s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qui doivent avoir le droit et la possibilité de parcourir librement la grande forêt du monde avant de retourner découvrir et accepter les choix faits par leurs parents, et de rejoindre la terre des hommes. Un album qui parle d’éducation à travers de somptueuses images, à la fois textuelles et iconiques, réalistes et symboliques.

L’album raconte le voyage de Castor qui décide un jour de quitter son nid et de courir le monde. Il croise le chemin du chien Atika qui l’embarque dans sa montgolfière. Ensemble, ils découvrent la Terre vue d’en haut, sa beauté, « ses paysages étonnants » puis les habitats de nombreux animaux. Nous explorons avec eux la tanière du phoque et de l’ours, le terrier du renard, la ruche des abeilles, la termitière, le nid du rat des moissons… Chaque logis est surprenant, son emplacement et son architecture sont la preuve d’une immense habileté.

L’album raconte le voyage de Castor qui décide un jour de quitter son nid et de courir le monde. Il croise le chemin du chien Atika qui l’embarque dans sa montgolfière. Ensemble, ils découvrent la Terre vue d’en haut, sa beauté, « ses paysages étonnants » puis les habitats de nombreux animaux. Nous explorons avec eux la tanière du phoque et de l’ours, le terrier du renard, la ruche des abeilles, la termitière, le nid du rat des moissons… Chaque logis est surprenant, son emplacement et son architecture sont la preuve d’une immense habileté.