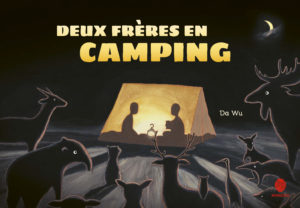

Deux frères en camping

Da Wu

Traduit (chinois) par Chun-Liang Yeh

HongFei, 2025

De la SF à portée des enfants

Par Anne-Marie Mercier

Dès la couverture, nous sommes entrés dans l’histoire : le lecteur adopte le point de vue des animaux rassemblés, la nuit, autour d’une tente éclairée de l’intérieur ; ils regardent les silhouettes des deux enfants qui conversent tranquillement. Ensuite, les pages de garde déplient le paysage, largement, sous un beau ciel étoilé. C’est une plaine sur laquelle se découpe une butte, régulière comme un tumulus. La tente éclairée est posée dessus, petit parallélépipède lumineux dans la nuit…

Dès la couverture, nous sommes entrés dans l’histoire : le lecteur adopte le point de vue des animaux rassemblés, la nuit, autour d’une tente éclairée de l’intérieur ; ils regardent les silhouettes des deux enfants qui conversent tranquillement. Ensuite, les pages de garde déplient le paysage, largement, sous un beau ciel étoilé. C’est une plaine sur laquelle se découpe une butte, régulière comme un tumulus. La tente éclairée est posée dessus, petit parallélépipède lumineux dans la nuit…

Lorsque l’histoire commence, les enfants sont en route : ils ont planté leur tente le matin ; ils cheminent dans la nuit en traversant une forêt, puis s’installent dans leur tente, à l’abri. Les dialogues montrent les inquiétudes du plus jeune (il y a des animaux dangereux, des Ovnis ?) l’ainé le rassure : il n’y a personne… croit-il.

Les images montrent le contraire. Un peu plus loin, on verra la butte et la tente s’envoler, loin dans l’espace, jusqu’aux lointaines galaxies (ce que l’on prenait pour une butte était donc une soucoupe volante). Au réveil, le plus jeune se souvient de tout mais pense que c’était un rêve. Pourtant, une fois hors de la tente, ils ne découvrent plus qu’une plaine. La butte a disparu : que s’est-il passé ?

C’est un bel album avec son format à l’italienne dont les doubles pages donnent une idée de l’immensité inquiétante de la nuit, puis de l’espace intersidéral. À d’autres moment, de petites images séquentielles mettent l’accent sur les échanges entre les enfants et l’inquiétude du plus jeune, introduisant de la variété et de l’humour.