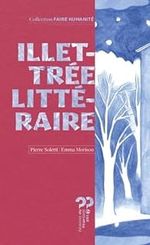

Perpète/Illettrée littéraire

Pierre Soletti – Cahier d’illustrations d’Emma Morison

Editions du Pourquoi Pas ? Collection Faire humanité 2023

Si présente absence

Par Michel Driol

Deux récits – ou plutôt deux poèmes – tête bêche de Pierre Soletti, adressés tous deux à sa grand-mère, Mamé. Perpète, construit autour d’une anaphore, j’ai frappé dit le désespoir de celui qui frappe à la porte d’une morte, avec tout l’amour de l’enfance, tout le désespoir de voir cette porte désespérément close. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant, écrivait Apollinaire… Plus long, Illettrée littéraire, développe l’oxymore du titre comme un touchant hommage à une grand-mère, Mamé, à ses liens avec son petit fils qui sera ému de voir son nom sur la couverture d’un livre.

Deux récits – ou plutôt deux poèmes – tête bêche de Pierre Soletti, adressés tous deux à sa grand-mère, Mamé. Perpète, construit autour d’une anaphore, j’ai frappé dit le désespoir de celui qui frappe à la porte d’une morte, avec tout l’amour de l’enfance, tout le désespoir de voir cette porte désespérément close. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant, écrivait Apollinaire… Plus long, Illettrée littéraire, développe l’oxymore du titre comme un touchant hommage à une grand-mère, Mamé, à ses liens avec son petit fils qui sera ému de voir son nom sur la couverture d’un livre.

Deux textes magnifiques, en vers libres, très libres, qui explorent des frontières. Frontière représentée par la porte, entre la vie et la mort. Frontière entre deux pays, incarnée par Mamé, exilée à l’accent rocailleux. Frontière entre la langue écrite, celle de l’auteur, et la langue orale, « espiègle, créative » de la grand-mère. Ces frontières ne sont pas infranchissables, mais sont plutôt des lieux de passage, voire de transmission. C’est ce que souligne l’incipit du second texte, qui inscrit l’individu dans une généalogie, entre ceux qui l’ont précédé et ceux qui lui succèderont. C’est bien de faire humanité qu’il s’agit ici, c’est-à-dire de n’être pas individu solitaire, mais maillon d’une chaine sans laquelle on ne serait rien. Quoi de plus beau que de voir un écrivain dire qu’il ne serait rien sans sa grand-mère, présentée en quelques scènes à la fois drôles et émouvantes : celle de la dictée où elle invente l’orthographe, celle du livre d’histoire, avec un(e) grand(e) h(ache), cette grande mère dont la prononciation restituée de quelques mots dit l’accent, c’est-à-dire la singularité et l’originalité. Nous avons perdu nos accents, signes aujourd’hui de l’étranger, de l’autre. Pourtant, il n’est que d’écouter des enregistrements d’avant la télévision uniformisatrice pour entendre les particularismes des origines régionales assumées… Nous devenons de plus en plus des êtres normés, là où des variations seraient nécessaires. Illettrée littéraire nous invite à nous affranchir des barrières des préjugés, des regards de mépris, pour chercher ce qui nous rassemble, nous aide à grandir, l’amour inconditionnel d’une grand-mère pour son petit-fils. Mais cela va plus loin, car on y lit un véritable art poétique autobiographique. La poésie comme une façon de prolonger par l’écriture ce lien charnel avec les mots prononcés, tordus, déformés d’une grand-mère, de continuer cette création verbale, mais peut-être aussi comme une façon de lutter contre le silence de la porte close qui ne s’ouvrira plus jamais.

Reviennent, comme un leitmotiv du cahier d’illustrations, les lettres, les écritures qui forment visage, bouquet, volet, comme pour montrer que Mamé n’est plus là, mais qu’elle est partout sur ces images d’un bleu très doux.

Deux beaux textes qui trouvent les mots pour dire, à hauteur d’enfant, dans une grande simplicité lexicale et syntaxique, le lien intergénérationnel et la douleur du deuil, afin de toucher toutes celles et ceux qui reconnaitront peut-être en Mamé comme en leur grand-mère ou leur grand-tante : une passeuse de mots et d’affection.