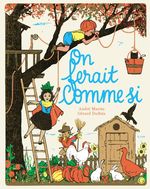

On ferait comme si

André Marois – Illustrations de Gérard DuBois

Grasset Jeunesse 2023

Deux bons petits diables

Par Michel Driol

Lorsque le père invite son jeune fils et son amie à profiter du beau temps pour aller jouer dans le jardin, il ne se doute pas de ce qu’il va déclencher. Car les deux enfants jouent à faire semblant… Et les voilà à l’attaque du géant Potirus, l’épouvantail, et c’est le champ de citrouilles qui est ravagé. Repérés par des zombies aux yeux rouges – les lapins – ils vont se téléporter sur Mars grâce à la brouette… Et ainsi de suite. Chaque nouvelle invention se solde par un peu plus de saccage au jardin. Et lorsque le père qui a préparé le gouter vient les appeler, il ne peut que constater l’étendue des dégâts, et là, les deux enfants se sentent vraiment en danger !

Lorsque le père invite son jeune fils et son amie à profiter du beau temps pour aller jouer dans le jardin, il ne se doute pas de ce qu’il va déclencher. Car les deux enfants jouent à faire semblant… Et les voilà à l’attaque du géant Potirus, l’épouvantail, et c’est le champ de citrouilles qui est ravagé. Repérés par des zombies aux yeux rouges – les lapins – ils vont se téléporter sur Mars grâce à la brouette… Et ainsi de suite. Chaque nouvelle invention se solde par un peu plus de saccage au jardin. Et lorsque le père qui a préparé le gouter vient les appeler, il ne peut que constater l’étendue des dégâts, et là, les deux enfants se sentent vraiment en danger !

Poussés par leur imagination, les enfants n’ont pas conscience de vandaliser le jardin. Et, dans un rythme soutenu, les péripéties s’enchaînent, toutes plus animées les unes que les autres. Le jardin se révèle un terrain de jeu prompt à faire naitre les situations les plus cocasses, les plaisirs les plus fous. Plaisirs de l’imagination qui métamorphose objets, animaux, instruments de travail, plaisir du défi, du combat, du voyage, mais aussi plaisir plus gourmand avec les fraises ! A la vitalité des enfants correspond celle du texte et des illustrations. Le texte se réduit aux propos des enfants, sur une seule ligne sous les illustrations. Petit clin d’œil non genré, les paroles de la fillette sont imprimées en bleu, celles du garçon en rouge… Tous ces propos tenus le sont au conditionnel, le mode de l’imaginaire, même au moment du retour à la réalité, sans doute cruel pour leurs fessiers, à en croire les implicites de la dernière illustration ! Les illustrations ont un côté très rétro à la fois dans l’univers représenté (vêtements…) et dans les techniques utilisées. On n’est pas très loin des images d’Epinal, on est proche de Benjamin Rabier. Ces choix donnent une grande expressivité aux illustrations, qui entrainent le lecteur dans un univers de folie plein d’humour.

L’album est comme une ode à la liberté des enfants dans un jardin, devenu terrain de jeu. Il met en scènes deux enfants adorables en apparence, qui se révèlent être des garnements capables de faire des bêtises, sans le vouloir – et on retrouve là toute une tradition de la littérature pour les enfants du XIXème siècle (d’où, sans doute, le choix des techniques d’illustration et de la mise en page).