Souricette veut un amoureux

François Vincent, Charles Dutertre

Didier jeunesse (Polichinelle)

Le mariage de la petite souris : une version moderne

Par Anne-Marie Mercier

Certaines histoires sont éternelles, certes, mais cela ne les empêche pas d’avoir un auteur ou, dans le cas de tradition orale, des transmetteurs. La littérature de jeunesse est faite de réécritures et d’emprunts, bien sûr, mais le minimum serait de lui reconnaitre cette capacité à recycler d’anciennes histoires pour ler donner une forme nouvelle.

Certaines histoires sont éternelles, certes, mais cela ne les empêche pas d’avoir un auteur ou, dans le cas de tradition orale, des transmetteurs. La littérature de jeunesse est faite de réécritures et d’emprunts, bien sûr, mais le minimum serait de lui reconnaitre cette capacité à recycler d’anciennes histoires pour ler donner une forme nouvelle.

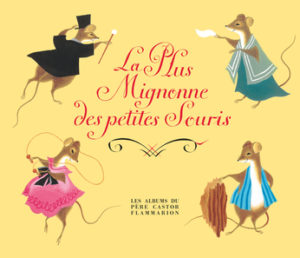

L’histoire du mariage de la petite souris est bien connue. Certains la donnent comme un conte japonais, d’autres comme tiré d’une fable d’Esope ; je connaissais l’album du Père Castor intitulé « La plus mignonne des petites souris », illustré par Etienne Morel (1953, réédité en 2021 pour le quatre-vingt dixième anniversaire de la vénérable collection. Voici son argument : le père de la petite souris décide que sa fille étant la plus mignonne et la plus douée des petites souris, elle  n’épousera que le personnage le plus puissant; il va lui proposer la main de sa fille : sera-ce le soleil ? non, le soleil avoue qu’il est vaincu par le nuage ; le nuage ? non, il est vaincu par le vent, etc. À la fin la petite souris épousera un souriceau, jolie morale.

n’épousera que le personnage le plus puissant; il va lui proposer la main de sa fille : sera-ce le soleil ? non, le soleil avoue qu’il est vaincu par le nuage ; le nuage ? non, il est vaincu par le vent, etc. À la fin la petite souris épousera un souriceau, jolie morale.

L’album illustré par Charles Dutertre ajoute de la fantaisie à ces épisodes. La situation est aussi plus moderne car c’est Souricette qui a cette ambition pour elle-même et qui veut choisir son amoureux. La mise en musique est gaie et donne à chaque personnage une personnalité sonore intéressante. Mais j’avoue préférer le charme du conte d’origine, plus répétitif et plus simple.

Les éditeurs indiquent que ce livre est issu du spectacle Souricette blues et que « François Vincent « revisite des contes de la tradition orale ». Très bien, mais on aurait aimé qu’il soit mentionné que cette histoire avait été relayée par d’autres œuvres.