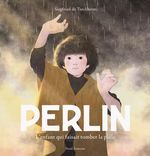

Perlin, l’enfant qui faisait tomber la pluie

Siegfried de Turckheim

Seuil Jeunesse 2022

Après la pluie…

Par Michel Driol

Perlin est né avec un don, celui de faire tomber la pluie. Cela lui permet déjà d’éteindre le grille-pain qui brûlait… Mais son père a d’autres ambitions pour lui, lui fait étudier le ciel et la thermodynamique. Dès lors Perlin répand la pluie à la surface de la terre, éteint des incendies, et connait la gloire. Mais, on le sait, les hommes préfèrent le soleil à la pluie, et, comme on s’habitue à ses exploits, Perlin n’est plus le héros qu’il était aux yeux de tous. Oublié de tous, il sombre dans la folie et décide de transformer le Sahara en océan, mais, ce faisant, engloutit un village. Voilà de quoi l’accuser. Lorsqu’une dernière larme coule, Perlin perd son pouvoir, mais découvre qu’après la pluie vient le beau temps.

Perlin est né avec un don, celui de faire tomber la pluie. Cela lui permet déjà d’éteindre le grille-pain qui brûlait… Mais son père a d’autres ambitions pour lui, lui fait étudier le ciel et la thermodynamique. Dès lors Perlin répand la pluie à la surface de la terre, éteint des incendies, et connait la gloire. Mais, on le sait, les hommes préfèrent le soleil à la pluie, et, comme on s’habitue à ses exploits, Perlin n’est plus le héros qu’il était aux yeux de tous. Oublié de tous, il sombre dans la folie et décide de transformer le Sahara en océan, mais, ce faisant, engloutit un village. Voilà de quoi l’accuser. Lorsqu’une dernière larme coule, Perlin perd son pouvoir, mais découvre qu’après la pluie vient le beau temps.

Premier album de Siegfried de Turckheim, voilà un magnifique ouvrage à la fois par son texte (de véritables alexandrins réguliers) et par ses illustrations d’une précision étonnante. Sous la forme d’un conte, il questionne à la fois l’enfance (avec ses pouvoirs magiques) et notre propre rapport à l’eau, dont on a bien vu cet été à quel point elle peut manquer. Ce conte prend aussi les aspects d’une fable, dont la morale serait que l’excès en tout est un défaut : excès d’eau, excès de gloire, excès d’oubli, excès d’hubris peut-être aussi pour Perlin. Ce récit initiatique montre un enfant sauveur potentiel du monde par sa capacité à rendre toute terre fertile par l’eau qu’il fait tomber, et notre prodigieuse faculté à brûler ce que nous avons adoré, sans aucune espèce de rationalité. Il nous faut sans cesse du nouveau, et tout don peut se transformer en poids accablant celui qui le possède. Qu’est-ce qui motive Perlin ? Sans doute plus la volonté de plaire, de se faire des amis, d’être aimé et choyé par tous, d’être « populaire » qu’un véritable altruisme… Et lorsque cette popularité retombe, que tout son mode s’écroule, ne reste plus que la proposition d’un « coup médiatique » capable de « faire le buzz ». On le voit, c’est bien de notre propre rapport à la célébrité, à la gloire que parle aussi cet album polysémique. Le texte sait se réduire à l’essentiel (souvent 4 vers par double page) pour laisser toute sa place à une illustration de qualité qui fait la part belle à Perlin, à ses yeux, et surtout à ses mains pleines d’expressivité. Les décors sont particulièrement soignés et les couleurs, qui font alterner des fonds sombres et des pages colorées, montrent à la fois la grisaille de la pluie et les espoirs de Perlin dans des cadrages originaux et pertinents. On notera aussi en particulier la façon dont les illustrations racontent une histoire d’amour et de lien avec une jeune voisine grâce à un avion en papier décoré d’un cœur, envoyé comme une bouteille à la mer…

Un album qui, dans une langue poétique et prenant la forme du conte, autour d’un personnage attachant dans sa naïveté et sa bonne volonté pose la question des dons personnels, de leur utilité, de notre façon de les accueillir et de les faire fructifier pour le bien de toutes et tous.