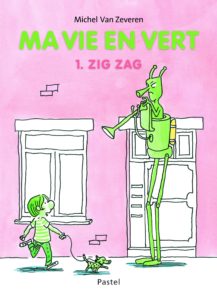

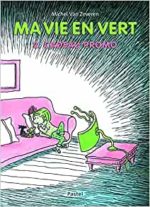

Ma Vie en vert, tomes 1 à 4

Michel Van Zeveren

L’école des loisirs, Pastel, 2021-2022

Vert… comme un martien

Par Anne-Marie Mercier

La science-fiction est rare dans les ouvrages pour le jeune public, surtout la bonne SF. On avait eu la belle surprise de la BD de Zita la fille de l’espace, de Ben Ben Hatke, chez

La science-fiction est rare dans les ouvrages pour le jeune public, surtout la bonne SF. On avait eu la belle surprise de la BD de Zita la fille de l’espace, de Ben Ben Hatke, chez

Rue de Sèvres (voir nos chroniques pour le tome 1 et les tomes suivants) et depuis il semble que les ouvrages drôles, inventifs et traitant de sujets sérieux se multiplient dans ce genre, notamment sous la forme de séries.

Ma vie en vert présente la vie d’un enfant terrien après que sa planète a été envahie par des petits hommes verts : eh oui, les clichés ont du bon quand ils sont utilisés avec humour, mais on pense forcément aussi à l’occupation allemande en France pendant laquelle les soldat de l’armée ennemie étaient appelés « les verts-de-gris » (couleur de leur uniforme).

Ces nouveaux martiens sont donc entièrement verts et ne possèdent qu’une patte (original !). À cause de cela, ils obligent les habitants à ne manger que des choses vertes (ce qui les colore en vert, eux comme leurs habits) et à se déplacer à cloche-pied. Mais la résistance s’organise… Les habitants sont confinés, arrêtés… mais ils triomphent bien sûr (mais tout de même un peu par hasard) à la fin des méchants.

C’est drôle, plein de belles trouvailles et les dessins sont parfaits.