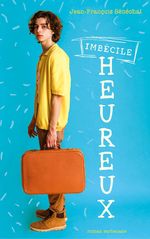

Imbécile heureux

Jean-François Sénéchal

Romans Sarbacane 2021

La journée qui s’en vient est flambant neuve

Par Michel Driol

Au matin de ses 18 ans, Chris découvre que sa mère est partie. Chris est handicapé mental, a suivi toute sa scolarité dans des « classes spéciales ». Dès lors Chris s’adresse à sa mère, mêlant souvenirs aigre-doux, et sa façon de continuer à vivre au quotidien sans elle, grâce au soutien de quelques adultes amis qui lui procurent petits jobs et amitié, auxquels Chris s’attache et qui finiront par constituer sa vraie famille.

Au matin de ses 18 ans, Chris découvre que sa mère est partie. Chris est handicapé mental, a suivi toute sa scolarité dans des « classes spéciales ». Dès lors Chris s’adresse à sa mère, mêlant souvenirs aigre-doux, et sa façon de continuer à vivre au quotidien sans elle, grâce au soutien de quelques adultes amis qui lui procurent petits jobs et amitié, auxquels Chris s’attache et qui finiront par constituer sa vraie famille.

Venu du Québec où il est paru en 2016, voici un magnifique portrait d’un de ces « idiots » de la littérature. Chris est d’abord attachant par sa candeur, sa naïveté, mais aussi sa finesse à comprendre les choses sans forcément avoir les mots pour les dire. Il dit sa relation complexe avec sa mère, dont le roman dessine le portrait en creux, mère célibataire encombrée de cet enfant hors norme qu’elle protège tout en le rejetant. Il parle auusi de ses relations complexes aussi avec les autres adultes, comme la propriétaire de l’immeuble, ou un homme à tout faire marginal… Il évoque enfin ses relations complexes avec les filles, comme Rébecca qui rêve de devenir actrice à Hollywood, ou Chloé qui souffre du même handicap que lui, mais confectionne des bonnets qu’elle vent au marché. Chris ne baisse pas les bras, et fait preuve d’un courage et d’une force qui l’empêchent de sombrer dans le désespoir. C’est aussi le portrait choral d’une communauté populaire dans la banlieue de Montréal, entre blocs d’immeubles et marché aux puces, trafics de voitures et bowling, une façon de montrer la solidarité en action et l’attention aux autres, l’intégration de ceux qui sont différents par le travail et la débrouillardise. C’est un roman d’initiation, de découverte de l’amour et de la sexualité, du monde des adultes, dans lequel le héros en quête de sa mère finit par se trouver lui-même, au sein d’une famille de cœur.

Le récit est touchant, voire bouleversant, tant par les mots de Chris, le narrateur, dans ses doutes, ses questionnements sans réponse, sa bonté naturelle et son absence de malice. Il est écrit dans un français savoureux du Québec, avec ses tournures, sa syntaxe particulière, son vocabulaire typique (un lexique figure en fin de volume). Du coup, le roman propose un certain exotisme aux lecteurs français : exotisme de la langue, des lieux, des coutumes, mais aussi du personnage principal fragile et fort, à la fois pudique et impudique dans sa façon de se dire. Signalons aussi que l’auteur indique une bande son de chanteurs québécois à ne pas manquer !

Un roman chronique optimiste, aux personnages atypiques, positifs et émouvants dans leurs rêves, leurs espoirs, qui parle de handicap et de déficience mentale sans misérabilisme, mais avec beaucoup d’empathie et qui donne furieusement envie de vivre dans cette petite utopie qu’est cette banlieue populaire de Montréal, autour de son boulevard.