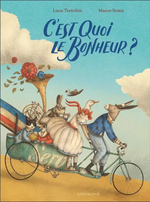

C’est quoi le bonheur ?

Luca Tortolini – Marco Somà

Sarbacane 2025

Onirique odyssée

Par Michel Driol

A la question du titre, le texte répond sous une forme poétique, rythmée par un refrain : Si tu sais ce qu’est le bonheur, dis-le. Ne le garde pas pour toi. Le texte ne cherche pas à donner une réponse, mais pose de nombreuses questions autour du bonheur, qui peut être multiforme, se loger partout… Il évoque aussi nos propres comportements : ceux qui le cherchent, ceux qui passent à côté… avant de se clore sur le bonheur partagé avec l’autre, à côté de soi. Ainsi, le texte cherche à cerner rune notion universelle, et pourtant si individuelle, à travers une série de petites constatations, de petits questionnements, énoncés dans une langue à la fois simple et poétique dans son rythme, dans ses anaphores.

A la question du titre, le texte répond sous une forme poétique, rythmée par un refrain : Si tu sais ce qu’est le bonheur, dis-le. Ne le garde pas pour toi. Le texte ne cherche pas à donner une réponse, mais pose de nombreuses questions autour du bonheur, qui peut être multiforme, se loger partout… Il évoque aussi nos propres comportements : ceux qui le cherchent, ceux qui passent à côté… avant de se clore sur le bonheur partagé avec l’autre, à côté de soi. Ainsi, le texte cherche à cerner rune notion universelle, et pourtant si individuelle, à travers une série de petites constatations, de petits questionnements, énoncés dans une langue à la fois simple et poétique dans son rythme, dans ses anaphores.

Avec une facture très précise et très onirique, les illustrations quant à elles racontent une histoire, comme en contrepoint du texte, comme pour mettre en scène un personnage de souriceau en quête de ce bonheur. On le suit ainsi, collectant quelques objets sur une plage, prenant la mer sur une barque, croisant d’autres embarcations et poissons, montant à bord d’un gros bateau où il côtoie d’autres personnages, avant de se retrouver sur une barque renversée, mains dans les mains avec une souricette. Les illustrations racontent ainsi un voyage initiatique, fait de hasards, de rencontres, de questions.

Ces illustrations, de superbes grands formats, entrainent dans un autre voyage, fantastique, onirique, merveilleux, dans le monde d’un Jérôme Bosch qui aurait oublié que le monde est inquiétant. On y rencontre des animaux anthropomorphisés, bien vêtus, dans de multiples activités humaines, utilisant de nombreux moyens de transport, la barque, le vélo, ou à côté d’un food truck. Comme dans la première illustration, un navire peut flotter dans les airs et porter tout un pâté de maisons… Ce voyage nous conduit à côtoyer un monde fantaisiste où tout se mêle dans un joyeux mélange, dans une atmosphère de fête et d’abondance. Au travers de ces illustrations, on peut suivre le souriceau, mais aussi les nombreux personnages dont on peut imaginer les histoires personnelles, les destins, à l’image du côté universel des questions posées par le texte.

Un album poétique et philosophique à lire, à méditer, à contempler en se perdant dans les multiples détails des illustrations, un album qui s’adresse à la sensibilité de chacun pour partir en quête du bonheur qui est, peut-être, comme chez Paul Fort, dans le pré juste à côté…