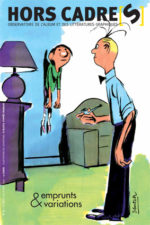

Hors cadre[s], n° 25 : emprunts et variations

Revue éditée par L’atelier du poisson soluble

Octobre 2019- mars 2020

Pastiche, plagiat, clin-d’oeil

Par Anne-Marie Mercier

La littérature de jeunesse, comme « la » Littérature, est traversée par l’intertextualité ; nombreux sont les récits (notamment les contes) qui ont été réécrits, détournés, pastichés. La revue Hors cadre[s] « observatoire de l’album et des littératures graphiques » propose des articles abondamment et bellement illustrés autour de cette question : les reprises du Père Castor comme L’Histoire de Perlette goutte d’eau devenue sous le pinceau d’Anne Crausaz Bon voyage (MeMo, 2010), les citations d’œuvres classiques par Tomi Ungerer, l’inspiration encyclopédique chez Anaïs Vaugelade (Comment fabriquer son grand-frère, L’école des loisirs, 2016) ou Katie Couprie (Le Dictionnaire fou du corps, Thierry Magnier, 2012), les œuvres qui ont inspiré Régis Lejonc (notamment pour Kohdja, Thierry Magnier, 2017) – saviez-vous que la plaque d’immatriculation de la voiture sur la couverture de Cœur de Bois (Notari, 2017) évoquait la classification d’Aarne-Thompson ? – les reprises par Blutch de BD célèbres, l’œuvre d’Emile Bravo avec ses Sept ours nains et son Boucle d’or (qui porte une ceinture à boucle dorée sur laquelle est inscrit « sept d’un coup »), le monde de la BD (pour adultes et pour enfants) et ses reprises, tout cela forme un ensemble drôle et passionnant.

La littérature de jeunesse, comme « la » Littérature, est traversée par l’intertextualité ; nombreux sont les récits (notamment les contes) qui ont été réécrits, détournés, pastichés. La revue Hors cadre[s] « observatoire de l’album et des littératures graphiques » propose des articles abondamment et bellement illustrés autour de cette question : les reprises du Père Castor comme L’Histoire de Perlette goutte d’eau devenue sous le pinceau d’Anne Crausaz Bon voyage (MeMo, 2010), les citations d’œuvres classiques par Tomi Ungerer, l’inspiration encyclopédique chez Anaïs Vaugelade (Comment fabriquer son grand-frère, L’école des loisirs, 2016) ou Katie Couprie (Le Dictionnaire fou du corps, Thierry Magnier, 2012), les œuvres qui ont inspiré Régis Lejonc (notamment pour Kohdja, Thierry Magnier, 2017) – saviez-vous que la plaque d’immatriculation de la voiture sur la couverture de Cœur de Bois (Notari, 2017) évoquait la classification d’Aarne-Thompson ? – les reprises par Blutch de BD célèbres, l’œuvre d’Emile Bravo avec ses Sept ours nains et son Boucle d’or (qui porte une ceinture à boucle dorée sur laquelle est inscrit « sept d’un coup »), le monde de la BD (pour adultes et pour enfants) et ses reprises, tout cela forme un ensemble drôle et passionnant.

On peut aussi lire une étude sur les littératures graphiques en Colombie, et fabriquer un petit livre, Pratiques courantes, en montant les feuilles créées par Marion Sellenet autour de le femme des sixties, que Moulinex était censé libérer.

En avril 2020, Hors cadre[s] changera de maquette et prendra du volume avec de nouvelles rubriques qui s’ajouteront aux existantes : des récits d’auteur/es et d’illustrateurs/trices (Daniel Pennac, Florence Cestac), des chroniques… À suivre !