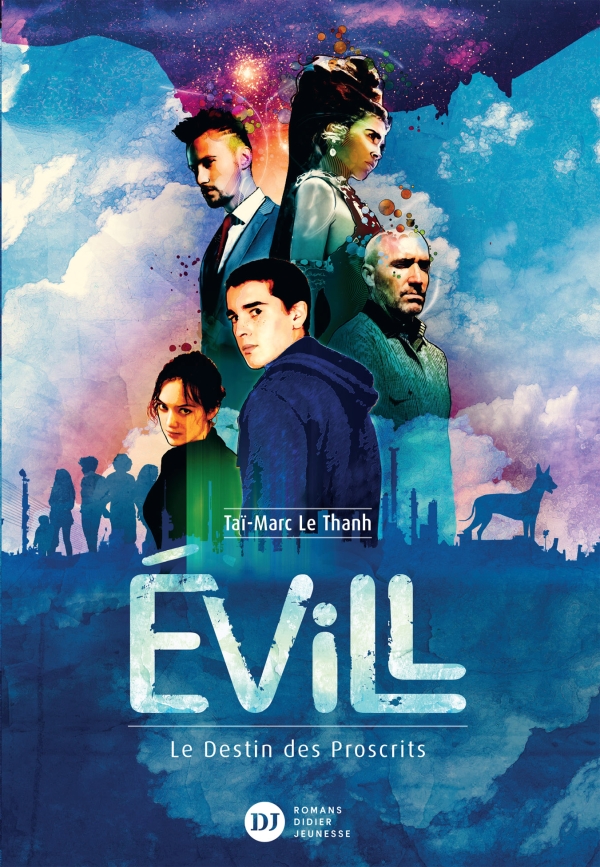

Evill, Le destin des Proscrits

Taï-Marc Le Thanh

Romans Didier Jeunesse, 2019

Diablo

Par Christine Moulin

[attention, il m’a été impossible de ne pas divulgâcher certains éléments…] Evill est une forme de roman de fantasy qui se déroule presque entièrement outre-tombe, ou plus exactement dans ce no man’s land situé entre le monde des défunts, Esiris, et la Terre des vivants. Les protagonistes en sont des Proscrits (ainsi que l’indique le sous-titre du -sans aucun doute- premier tome de la série): ils ont au dernier moment refusé d’entrer dans ce qui se présentait pourtant comme un Paradis, Esiris donc, et mènent une « vie » harassante où ils sont poursuivis par les Dieux de ce royaume. Parmi ces Proscrits, Evill, le bien nommé (on verra ses rapports avec le Mal), semble avoir un destin unique et privilégié: sinon, ce ne serait pas le héros… Et sans surprise, il doit, ni plus ni moins, sauver le monde. Cela dit, les indices sur son identité sont savamment dispersés tout au long du roman, aiguisant notre intérêt.

[attention, il m’a été impossible de ne pas divulgâcher certains éléments…] Evill est une forme de roman de fantasy qui se déroule presque entièrement outre-tombe, ou plus exactement dans ce no man’s land situé entre le monde des défunts, Esiris, et la Terre des vivants. Les protagonistes en sont des Proscrits (ainsi que l’indique le sous-titre du -sans aucun doute- premier tome de la série): ils ont au dernier moment refusé d’entrer dans ce qui se présentait pourtant comme un Paradis, Esiris donc, et mènent une « vie » harassante où ils sont poursuivis par les Dieux de ce royaume. Parmi ces Proscrits, Evill, le bien nommé (on verra ses rapports avec le Mal), semble avoir un destin unique et privilégié: sinon, ce ne serait pas le héros… Et sans surprise, il doit, ni plus ni moins, sauver le monde. Cela dit, les indices sur son identité sont savamment dispersés tout au long du roman, aiguisant notre intérêt.

Cette trame finalement assez classique se déroule dans un univers surprenant qui a ses lois propres que l’auteur met bien en place: comment les non-morts qui ne sont pas vivants peuvent-ils interagir avec les objets, les êtres de notre planète? Quels sont leurs pouvoirs? Quelle vie sociale peuvent-ils avoir? A cette dernière question, la réponse est plaisante: on retrouve le groupe de copains, un grand classique du roman d’aventures en littérature de jeunesse, mais légèrement modifiée (n’en disons pas plus…). On songe à la troupe qu’a créée Stephen KIng dans sa saga de La Tour sombre: c’est dire que les sentiments sont forts et permettent au lecteur de s’attacher à la petite bande, dont le destin de chaque membre est original et distillé au cours des chapitres.

A cela s’ajoutent deux atouts. Le premier est un mélange des tons et des genres bien venu: se mêlent dans cette histoire fantastique, horreur même, humour, romance, roman familial, roman sur l’adolescence, aventures de super-héros, émotion (le personnage de Chien n’y est pas pour rien!). Le deuxième atout est une action endiablée. Parfois même un peu trop: une bonne partie du récit se résume à des poursuites et des combats dont la narration est vraiment construite à l’image d’un jeu vidéo (la confrontation finale ressemble furieusement à la dernière « instance » où l’on affronte « le boss »). Paradoxalement, cela devient quelquefois un peu monotone.

On peut regretter une écriture parfois abrupte: les révélations ou les précisions qui assurent la cohérence et la « vraisemblance » de l’univers créé par l’auteur sont souvent données in extremis, au fil de la plume. On voit presque les « ficelles » de ce dernier et cela « sort » un peu de l’illusion. Par ailleurs, étant donné le sujet (la vie après la mort, rien de moins, quand même), on aurait aimé que les considérations métaphysiques viennent un peu plus vite et soient peut-être un peu plus « denses ». Il n’en reste pas moins qu’Evill est un roman qui peut sûrement plaire à ceux qui délaisseraient pour quelque temps leur console: ça « dépote ».

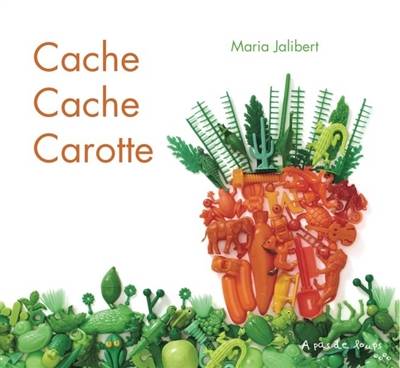

Dès la couverture, on comprend le principe: l’image de la grosse carotte que laisse attendre le titre est formée de petits jouets en plastique, à la manière d’Arcimboldo. Cela suffirait à notre bonheur mais en plus, nous sommes embarqués, à la suite d’un lapin auquel le narrateur s’adresse dès la première page (« Lapin, vois-tu une carotte dans ce jardin? ») dans une quête charliesque tout à fait délicieuse puisque nous voilà sommés dès le début de trouver, à défaut d’une carotte dont on devine déjà qu’elle se fera désirer, trois grenouilles (bon, facile: euh, quoique…), deux chameaux et trois dromadaires (ça, c’est traitre!), un balai, un crabe, un bison… (j’en passe et des meilleures). Et le jeu de se poursuivre ainsi de page en page, grâce à l’accumulation d’objets monochromes (ou presque) qui dessinent des paysages et des décors tous plus ludiques les uns que les autres. Le texte est goûteux également puisqu’il s’amuse à faire des variations sur la question posée au lapin qui, décidément, ne trouve pas sa carotte! La chute est bien trouvée et engage, bien sûr, à repartir pour un tour!

Dès la couverture, on comprend le principe: l’image de la grosse carotte que laisse attendre le titre est formée de petits jouets en plastique, à la manière d’Arcimboldo. Cela suffirait à notre bonheur mais en plus, nous sommes embarqués, à la suite d’un lapin auquel le narrateur s’adresse dès la première page (« Lapin, vois-tu une carotte dans ce jardin? ») dans une quête charliesque tout à fait délicieuse puisque nous voilà sommés dès le début de trouver, à défaut d’une carotte dont on devine déjà qu’elle se fera désirer, trois grenouilles (bon, facile: euh, quoique…), deux chameaux et trois dromadaires (ça, c’est traitre!), un balai, un crabe, un bison… (j’en passe et des meilleures). Et le jeu de se poursuivre ainsi de page en page, grâce à l’accumulation d’objets monochromes (ou presque) qui dessinent des paysages et des décors tous plus ludiques les uns que les autres. Le texte est goûteux également puisqu’il s’amuse à faire des variations sur la question posée au lapin qui, décidément, ne trouve pas sa carotte! La chute est bien trouvée et engage, bien sûr, à repartir pour un tour!