La cité, tomes 2 à 5

Karim Ressouni-Demigneux

Rue du Monde, 2014

Ce n’était pas un livre, Jonathan. C’était un monde.

Par Christine Moulin

[Rappel : chronique du tome 1].

[Rappel : chronique du tome 1].

Voilà, c’est fini. J’aimerais, bien sûr, à l’instar des joueurs de « La Cité » qui, à peine sortis du jeu, se précipitent sur les forums pour en parler, prolonger la magie et l’illusion, en commentant, en revenant en arrière, en vérifiant. Mais comment le faire sans « spoiler », comme on dit maintenant?

Essayons quand même. Sachez d’abord que ceux qui ont tremblé tout au long des tomes de cette pentalogie en priant pour que l’auteur ne se prenne pas les pieds dans le tapis (on en a vu, et des plus grands, tel Herbert, se perdre dans les méandres qu’ils avaient eux-mêmes créés) peuvent être rassurés. Les explications arrivent, satisfaisantes et surprenantes à souhait (ah, certaines phrases coups de poing à la fin de certains chapitres…)

Mais si Karim Ressouni-Demigneux n’avait écrit qu’un scénario bien ficelé, cela n’expliquerait guère la fascination que peuvent exercer ses cinq livres. Je suis sûre de ne pas arriver à la mettre en mots, mais de nouveau, essayons quand même.

Il y a d’abord l’extrême sophistication de l’entrecroisement des thèmes. Pour qui aime les jeux sur le même et l’autre, ces romans sont de vrais bonheurs. Nous suggérant lui-même quelques clés de lecture, l’auteur multiplie, dans le monde virtuel où évoluent ses personnages, des motifs qui nous alertent, nous encouragent à nous interroger: dans un univers qui est lui-même le double du nôtre, il parsème le parcours labyrinthique de ses héros de représentations, pour nous perdre, finalement, dans un jeu de reflets. On ne compte plus les miroirs, les photos, les enregistrements vidéo, les écrans, les tableaux, les commentaires de commentaires, les mises en abyme de toutes sortes, sans compter les jumeaux, innombrables. Les cinq livres deviennent alors semblables aux boîtes noires qu’utilise Little King, un magicien admiré par Thomas: ils finissent par nous enjoindre de nous connaître nous-mêmes et d’affronter nos peurs cachées. Le choix est vaste: ce peut être le deuil, l’abandon, la quête d’identité, la trahison, le dégoût de soi, les blessures d’amour ou d’amitié, tout aussi cruelles, la lâcheté, et puis, évidemment, le temps, le temps compté, le temps qui manque (comme elle est bien rendue, l’angoisse du joueur, qui doit, quand même, se résoudre à rejoindre la réalité mais qui voudrait encore régler ce problème, aller voir si…, vérifier que…) mais aussi le temps qu’on perd, le temps perdu, le temps retrouvé. La liste est longue, à la mesure de la richesse des situations auxquelles sont confrontés les héros. Cependant, la cohérence de l’édifice est telle que jamais on n’a l’impression que les questions soulevées, souvent ancrées dans les interrogations d’aujourd’hui (l’affaire Snowden, par exemple), apparaissent artificiellement: elles participent à la logique de l’ensemble et sont prises dans un réseau qui en justifie l’émergence.

Mais tout cela pourrait se réduire à un simple jeu intellectuel (ce qui est la tentation pour certains joueurs de la Cité). Il n’en est rien car nous nous attachons progressivement aux personnages, qui assument à tour de rôle la narration. Ce procédé autorise, bien sûr, comme dans tout roman choral, un jeu sur les points de vue mais celui-ci est doublé par les caractéristiques des règles de la Cité, qui octroient des pouvoirs particuliers aux joueurs et leur permettent de découvrir, sous certaines conditions, des éléments qu’ils n’avaient pas perçus au premier abord (arrrgh!… ne pas spoiler!). Tout cela oblige le lecteur à sans cesse douter et changer d’avis sur les héros, aussi opaques et changeants que n’importe qui dans la vraie vie (non, mais la vraie, pas la vraie qui est décrite dans le livre…). Ils en deviennent humains, proches, à l’instar de leurs avatars dans la Cité, ce qui nous amène à nous demander : qu’est-ce qui fait, vraiment, au fond, l’identité de quelqu’un ?

Dans ce qui fonde la fascination exercée par ces romans, il y a aussi le propos même, qui s’épaissit et s’éclaircit au fil des pages. Loin de vouer aux gémonies les jeux vidéo et Internet, l’auteur en fait éprouver les charmes (au sens magique du terme) et les potentialités. C’est une des forces de cette série, que l’on peut aussi interpréter (enfin, c’est ainsi que je l’ai lue) comme une déclaration d’amour à ce que peuvent apporter les univers virtuels: « […] la technologie informatique peut nous libérer, nous enrichir, nous cultiver. […] les jeux vidéo ont été le lieu de mon épanouissement. J’y ai découvert des plaisirs inouïs, des mondes nouveaux ». C’est donc aussi une dénonciation de ceux qui les dévoient mais sans manichéisme: accuser les marchands, ce serait simple et convenu. C’est plus compliqué, plus touchant, aussi.

Il y a enfin le jeu avec la littérature déjà là : Victor Hugo y tient une place de choix. Loin d’être réduit, comme souvent, à la figure de l’aïeul à barbe blanche promue par la Troisième République, il est évoqué par la présence permanente et discrète de la grande oubliée, Juliette Drouet, et par des extraits qui sortent des sentiers battus. Les mythes sont aussi convoqués: celui de Dédale et d’Icare, par exemple. Mais la culture « geek » est tout aussi bien représentée, ce qui donne raison, sans prêchi prêcha, à ceux qui refusent les frontières entre les différentes formes de culture: les Ombres rappellent les histoires de zombies, Wow est régulièrement évoqué, Le Seigneur des anneaux, etc. Toutes ces allusions réalisent finalement le rêve d’un des personnages (non, je ne peux pas vous dire qui c’est) : rapprocher, créer des communautés, des appartenances, sans exclure, favoriser les découvertes et le partage. « Internet, jeux, informatique, toute cette culture mérite que nous nous battions pour elle, car elle permet d’immenses choses » (tome 5, p.221).

Vous l’avez deviné : la complexité n’est pas complication. Le style reste simple mais exigeant. La lecture ressemble à ces pages blanches, que découvrent différents personnages dans plusieurs endroits de la Cité, pages où ils voient parfois apparaître des révélations qui s’effacent bien vite pour en laisser apparaître d’autres, tout aussi énigmatiques. Les joueurs passent leur temps à faire des recoupements, des rapprochements, des listes, des hypothèses, pour essayer de comprendre quel est le but du jeu auquel ils jouent: croyez-le si vous voulez mais je me suis surprise à faire la même chose, tout en lisant! Karim Ressouni-Demigneux a en quelque sorte inventé, du moins me semble-t-il, une écriture adaptée à notre temps, ludique (mais on est loin des simples livres dont nous serions le héros) et réticulaire (ses effets d’annonce sont redoutables…), sans que pour autant elle se réduise à une simple tentative expérimentale: il s’agit bien d’éprouver les pouvoirs de la littérature, au service de ce qui a toujours été son fonds de commerce, si j’ose dire, les émotions et la quête de nous-mêmes. On comprend alors que la page finale ne pouvait être que ce qu’elle est.

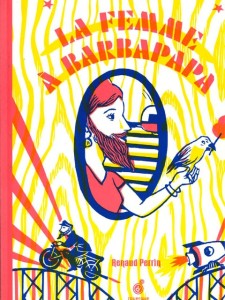

Cet album ne fait pas dans le « joli »: les illustrations, fondées sur les trois couleurs primaires, sont un peu « rugueuses » (le trait est celui de la linogravure, parfois les couleurs « dépassent », comme diraient les mômes). Mais il suffit d’entrer dans l’ouvrage pour se laisser prendre par son entrée en matière pyrotechnique. Dès le départ, nous sommes prévenus: ce que nous tenons entre les mains, c’est, ni plus ni moins, le livre de la destinée de Rosa, vendeuse de barbapapa, livre dont une voyante tourne les pages, sans rien révéler, bien sûr. Cette mise en abyme initiale se complique d’un jeu de miroirs aussi redoutable que les labyrinthes des fêtes foraines, dont l’atmosphère à la fois joyeuse et légèrement inquiétante imprègne toute l’histoire: multiples sens du mot « clef », double sens du mot « numéro », refrain du perroquet Okay (!), qui se reflète dans la boule de cristal de la voyante et répète deux fois le mots « doouble, dooouble », C’est ce volatile qui accompagnera notre lecture de ses interventions agaçantes et signifiantes.

Cet album ne fait pas dans le « joli »: les illustrations, fondées sur les trois couleurs primaires, sont un peu « rugueuses » (le trait est celui de la linogravure, parfois les couleurs « dépassent », comme diraient les mômes). Mais il suffit d’entrer dans l’ouvrage pour se laisser prendre par son entrée en matière pyrotechnique. Dès le départ, nous sommes prévenus: ce que nous tenons entre les mains, c’est, ni plus ni moins, le livre de la destinée de Rosa, vendeuse de barbapapa, livre dont une voyante tourne les pages, sans rien révéler, bien sûr. Cette mise en abyme initiale se complique d’un jeu de miroirs aussi redoutable que les labyrinthes des fêtes foraines, dont l’atmosphère à la fois joyeuse et légèrement inquiétante imprègne toute l’histoire: multiples sens du mot « clef », double sens du mot « numéro », refrain du perroquet Okay (!), qui se reflète dans la boule de cristal de la voyante et répète deux fois le mots « doouble, dooouble », C’est ce volatile qui accompagnera notre lecture de ses interventions agaçantes et signifiantes.