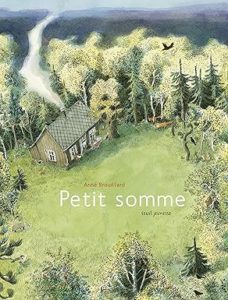

Petit Somme

Anne Brouillard

Seuil Jeunesse, 2025

Une petite cabane dans la forêt

Par Lidia Filippini

Dans u ne clairière au fond de la forêt, une grand-mère installe la poussette d’un nourrisson devant sa maisonnette de bois. Bien emmitouflé dans sa couverture, le bébé ne tarde pas à s’endormir. La grand-mère en profite pour préparer une bonne compote de pommes. Les animaux sortent alors du bois. Renard, blaireau, hérisson, écureuil s’approchent à pas de loup. Ils observent l’enfant et la vieille dame attendant sagement de recevoir leur part de goûter.

ne clairière au fond de la forêt, une grand-mère installe la poussette d’un nourrisson devant sa maisonnette de bois. Bien emmitouflé dans sa couverture, le bébé ne tarde pas à s’endormir. La grand-mère en profite pour préparer une bonne compote de pommes. Les animaux sortent alors du bois. Renard, blaireau, hérisson, écureuil s’approchent à pas de loup. Ils observent l’enfant et la vieille dame attendant sagement de recevoir leur part de goûter.

Anne Brouillard convoque ici l’univers du conte. Tout y est : la forêt, la grand-mère, la cabane perdue dans les bois. Il se dégage de cet album un sentiment de douceur, une nostalgie liée à la mise en scène d’un monde suranné qui évoque l’enfance. Un monde où des grand-mères, vêtues de robes et de châles, ne craignaient pas de lasser les bébés dehors pour qu’ils profitent de l’air pur de la campagne pendant leur sieste. Mais, comme souvent dans l’univers de l’autrice, on y rencontre aussi une forme d’inquiétude, cet Unheimliche qui jalonne ses albums (et qu’on retrouve par exemple dans Trois chats, son premier opus, ou dans Mystère).

L’inquiétante étrangeté tient ici au cadrage. L’illustration occupe toute la page. Elle fonctionne comme un zoom sur la scène. Le ciel, hors champ, est rarement visible. Le lecteur n’a d’autre choix que de plonger dans cet univers de conte. Ses yeux sont attirés vers l’image et l’absence de décor périphérique lui interdit toute distraction. Il en résulte un léger sentiment d’oppression qui contredit le récit banal d’une scène de vie familière.

La présence des animaux contribue également à cette inquiétude. Ils apparaissent quand l’enfant se trouve seul dehors. Ils s’approchent alors discrètement et leur figure animale ne se laisse pas facilement décrypter. En effet, contrairement à ce qu’on pourrait attendre dans un album comme celui-ci, destiné aux tout-petits, les animaux ne sont pas anthropomorphisés. Leur regard reste donc assez indéchiffrable. Sont-ils là pour dévorer le bébé ? Est-ce la raison pour laquelle ils semblent se cacher ? Et la vieille dame, finalement, est-elle une gentille grand-mère ou une vilaine sorcière qui laisse l’enfant devenir la proie des bêtes sauvages ? C’est à ce moment du livre, qu’Anne Brouillard donne une voix aux animaux. Ils se mettent à parler et on comprend qu’ils s’intéressent surtout à ce que cuisine la grand-mère : « Elle prépare quelque chose d’intéressant. », « Y en aura-t-il pour nous ? » Loin de chercher à lui faire du mal, Blaireau et les autres s’occupent de bébé. Debout sur leurs pattes avant, ils revêtent des attitudes humaines : se penchent vers le berceau, aident l’enfant – qui en retour les gratifie d’un sourire – à patienter jusqu’au retour de la grand-mère.

Un autre aspect intéressant de cet album est sa circularité, un trait fréquent dans l’œuvre d’Anne Brouillard. Le récit s’ouvre sur la cabane, en plein jour, avec ce texte : « Il fait bon dehors ». Il se clôt sur la même cabane vue sous un angle légèrement différent, de nuit cette fois, avec les mots : « Il fait sombre dehors ». Sur cette dernière illustration, les animaux, rendus à la vie sauvage, s’éloignent en direction de la forêt. On ferme le livre avec l’impression d’avoir vécu une rencontre un peu magique entre le monde des hommes et celui des animaux, peut-être grâce à la présence du bébé – ou du lecteur lui-même.

Mots-clés :