Pénélope, la femme aux mille ruses

Athéna la combative

Isabelle Pandazopoulos

Gallimard jeunesse, 2021

Monstres et créatures de la mythologie

Françoise Rachmuhl

Flammarion jeunesse, 2020

Héroines versus déesses ou Faut-il réécrire la mythologie?

Par Anne-Marie Mercier

Après avoir romancé la mythologie au masculin (Jason, Rama…) , l’autrice la féminise et met au premier plan des femmes. Ce qui est assez naturel avec Athena l’est moins avec Pénélope, placée en général dans l’ombre de son époux, ou au service de son fils, dont les vertus sont plutôt celles traditionnellement réservées aux femmes, patience, chasteté et fidélité.

Après avoir romancé la mythologie au masculin (Jason, Rama…) , l’autrice la féminise et met au premier plan des femmes. Ce qui est assez naturel avec Athena l’est moins avec Pénélope, placée en général dans l’ombre de son époux, ou au service de son fils, dont les vertus sont plutôt celles traditionnellement réservées aux femmes, patience, chasteté et fidélité.

Bizarrement c’est le roman consacré à Pénélope qui est le plus réussi, avec l’invention de son enfance, de son coup de foudre pour Ulysse et quelques aménagements avec la tradition : la ruse de Palamède pour faire venir Ulysse à Troie,  les raisons qui poussent Pénélope à retarder le moment où elle reconnait Ulysse sont autant de petites entorses au mythe, permettant la romance et la vraisemblance.

les raisons qui poussent Pénélope à retarder le moment où elle reconnait Ulysse sont autant de petites entorses au mythe, permettant la romance et la vraisemblance.

En revanche, Athéna perd par son entrée dans le genre romanesque son statut de déesse mystérieuse. Elle est peinte sous les traits d’une gentille adolescente et son frère Arès d’un horrible voyou ; elle est pétrie de mauvaise conscience lorsqu’elle punit Arachné, enfin, elle n’a plus rien de divin : est-ce une idée intéressante ? Non, comme l’affirmait Queneau dans « Le voyage en Grèce ».

Monstres et créatures de la mythologie

Françoise Rachmuhl

Laissons donc les mythes au mythe, les jeunes lecteurs ne seront pas plus en difficulté et cela n’empêche pas non plus de faire du neuf. Ainsi, Françoise Rachmuhl réussit le tour de force de présenter des êtres bien connus de manière neuve, sans les dénaturer : pris individuellement regardés sous un autre angle, le Sphinx, Méduse et Polyphème, pour ne citer que les plus connus, prennent corps et coeur pour nous émerveiller encore dans des récits vifs et drôles, bien écrits, ou l’on sent un véritable auteur.

Laissons donc les mythes au mythe, les jeunes lecteurs ne seront pas plus en difficulté et cela n’empêche pas non plus de faire du neuf. Ainsi, Françoise Rachmuhl réussit le tour de force de présenter des êtres bien connus de manière neuve, sans les dénaturer : pris individuellement regardés sous un autre angle, le Sphinx, Méduse et Polyphème, pour ne citer que les plus connus, prennent corps et coeur pour nous émerveiller encore dans des récits vifs et drôles, bien écrits, ou l’on sent un véritable auteur.

Enfin, quitte à rééécrire et à donner de nouveaux visages aux mythes, je préfère le visage de Méduse, vu par François Roca, aux visages donnés à Athéna et Pénélope, proches de l’esthétique des mangas.

Dans sa postface, Françoise Rachmuhl explique bien son propos :

« La difficulté, dans les récits d’aventures très connus, a été de varier l’angle d’attaque. Je n’aime pas me répéter lorsqu’il s’agit d’Héraclès ou d’Ulysse. J’ai découvert ainsi la variété des monstres et leur rôle envers l’être humain : incarner nos peurs, percevoir le monstrueux dans la nature et dans l’homme, au fil du temps, et découvrir aussi que, parfois, le monstre n’est pas si monstrueux, et qu’il éprouve parfois des sentiments aussi humains que les nôtres. »

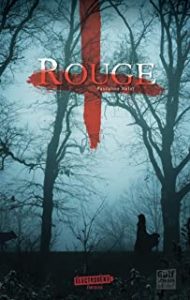

Quelle belle idée que de refaire le Petit Chaperon rouge en le situant dans le genre de la fantaisie et à destination des ados ! Et il est rouge et bien rouge : la fille qui est l’héroïne du roman porte ce nom : Rouge, c’est elle. On lui a donné ce nom à cause de la tache de naissance qui lui mange la moitié du visage.

Quelle belle idée que de refaire le Petit Chaperon rouge en le situant dans le genre de la fantaisie et à destination des ados ! Et il est rouge et bien rouge : la fille qui est l’héroïne du roman porte ce nom : Rouge, c’est elle. On lui a donné ce nom à cause de la tache de naissance qui lui mange la moitié du visage.